摘要:面对当前层出不穷、形形色色的伪书伪文,面对不少历史上长期悬而未决的伪书伪文,中国文献辨伪学必须与时俱进,发展完善,才能应对时代的挑战。本文以上个世纪70年代“出土”,轰动一时,被大师赞誉为“无价之宝”,而被辨伪者识破真相,称之为“反映了当代中国学术界的不幸与幸运”的《坎曼尔诗签》等为例,阐述中国文献辨伪学在继承、弘扬前人文献辨伪学说的基本思想理论与方法的基础上,在辨伪思想上要更加开放,更加求实;在辨伪理论上要更加扎实,更加周密;在辨伪视野上要更加宽阔,更加长远;在辨伪方法上要更加科学,更加现代。

关键词:文献辨伪学 时代走向

文献辨伪学是中国文献学中一门理论与实践,传统文化与现代科学紧密结合的分支学科。与之关系密切的学科领域也特别广泛,往往为了某一文献的辨伪,不仅要动用文献学中的目录、版本、传注、典藏、辑佚、史源、校勘、编纂、避讳、考证等学科,而且还要涉及历史学、语言学、考古学、民族学甚至物理学、化学、心理学、社会学等诸多领域的学问。

当今的中国,不仅有着历史上长期悬而未决的伪书伪文等待辨别真伪,还其历史真面目,而且随着时代的发展,则有更多的伪书伪文以更隐蔽、更狡猾的方式不断涌现,这为文献辨伪学带来了新的时代挑战。正如中国历史文献研究会会长朱杰人所言:“辨伪学实质上是一门实践性很强的学问,作伪的方法是随着时代、技术的发展在不断地发展的。前人的辨伪学说及理论与方法,给我们提供了足够完备而强有力的理论支撑与方法技巧,但是如果我们墨守成规,那就会再一次陷入技术更巧妙或更拙劣的作伪陷阱之中去。”[1]

本文仅从上个世纪70年代轰动学术界,被史学大师郭沫若赞誉为“无价之宝”的《坎曼尔诗签》和其他2件近代文献辨伪说起。

(一)

1971年,已被“文革”摧残得万马齐喑,死气沉沉的学术界,突然爆出了一个颇具轰动效应的新闻:为了显示“文革”的辉煌成就,当年1月在北京故宫举办了一个“文化大革命期间出土文物展览”。那个年代,除了频繁的政治运动外,几乎没有举办过什么全国性专业展览,因而这个展览引起了学术界高度重视,参观者十分踊跃。

就在这个展览会上,有2件“出土”于新疆若羌县米兰古城遗址,为唐代回纥人坎曼尔抄写的4首诗的手迹原件引起了轰动,甚至引来了史学大师郭沫若的极大兴趣,不仅给这两个抄件定名为“坎曼尔诗签”,而且还专门写了一篇文章,给予了极高评价,称之为“无价之宝”。由此引发了一桩在中国文献辨伪史上值得大书一笔的事件来。

图1:郭沫若著《出土文物二三事》。封面上影印有所谓唐代回纥人坎曼尔手抄《卖炭翁》

应该说,所谓“坎曼尔诗签”并非“出土”于“文革”之时。按郭沫若的说法,它是“新疆维吾尔自治区的博物馆工作者于一九五九年十月,在若羌县米兰古城清理房屋遗址中发现的。两抄件发现时粘贴在一起,两面都写着阿拉伯文或古维吾尔文。一九六二年清理文物时,才将两抄件揭开,发现被粘贴的另外两面都有汉文的抄录”[2],《坎曼尔诗签》才被发现。顺便说一句,“出土”于1959年,“发现”于1962年的《坎曼尔诗签》并非“文革”期间出土文献,所以让它参加“文化大革命期间出土文物展览”,本身就是名不副实。

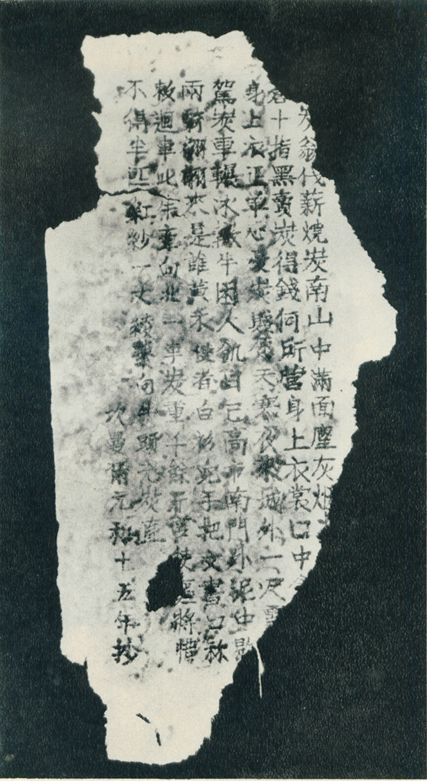

但为什么《坎曼尔诗签》会引起轰动呢?因为在这两个抄件中,一件上写有“唐代”回纥人(今维吾尔人)坎曼尔于唐宪宗元和十年(公元815年)自作的3首诗《忆学字》、《教子》、《诉豺狼》;另一件是坎曼尔在唐元和十五年(公元820年)手抄唐代著名诗人白居易的《卖炭翁》诗。它的“出土”不仅成为现存唐诗最早的手迹原件,有极高的文物、文献价值,而且更重要的是,《坎曼尔诗签》的出土和它的内容,恰好配合了正如火如荼的“文化大革命”。这样的罕见之物,怎能不引起轰动呢?

然而当人们在展厅里欣赏这两件“唐代”人的“墨宝”时,虽是不完整的两方残纸,但上面工整的书写,笔墨如新的手迹,还有今天正在使用的简化字等都会让人在头脑中闪现一丝疑惑:它真是唐代文物吗?

然而就在此时,史学大师郭沫若写的《〈坎曼尔诗签〉试探》一文在《文物》1972年第2期发表了。《文物》是“文革”横扫后仅剩下的,屈指可数的学术刊物之一,在当时除了“红宝书”以外,几乎无书可读的情况下,《文物》的读者非常多,已远远超出了考古学界。

同年8月,此文又收入郭沫若《出土文物二三事》一书,被人民出版社出版。此书的封面,就赫然影印着坎曼尔所抄白居易《卖炭翁》手迹。

郭沫若在此文中首先肯定了《坎曼尔诗签》是唐代文物,肯定了坎曼尔是唐代回纥人,肯定了坎曼尔所抄白居易《卖炭翁》“可能是《卖炭翁》新乐府存世最古的抄件”,是“无价之宝”。郭沫若特别指出,坎曼尔抄写《卖炭翁》一诗是在唐元和十五年(公元820年),“于时白居易(公元772—846年)还生存着,年四十八岁。白居易的诗在他生前已大受欢迎,远传至高丽和日本。相传新罗王愿以百金购买白居易诗一首,现在又得到西域坎曼尔的抄件,我看倒不仅价值百金,直可称为无价之宝了”[3]。

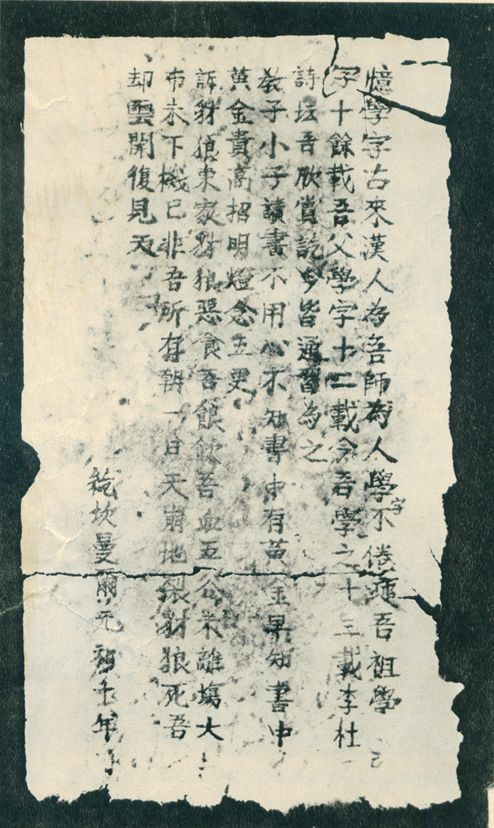

图2:所谓唐代回纥人坎曼尔所写《忆学字》、《教子》、《诉豺狼》3首诗手迹。

对于坎曼尔的3首“自作诗”,郭沫若更是赞不绝口。现将经郭沫若标点后的这3首“自作诗”抄录如下:

《忆学字》:古来汉人为吾师,为人学字不倦疲。吾祖学字十余载,吾父学字十二载,今吾学之十三载。李杜诗坛吾欣赏,讫今皆通习为之。

《教子》:小子读书不用心,不知书中有黄金。早知书中黄金贵,高招明灯念五更。

《诉豺狼》:东家豺狼恶,食吾馕,饮吾血。五谷未离场,大布未下机,已非吾所有。有朝一日,天崩地裂豺狼死,吾却云开复见天。

纥,坎曼尔,元和十年。[4]

郭沫若认为“这三首诗显然是坎曼尔自己做的。第一首《忆学字》写祖父孙三代学汉文的经过。开头一句‘古来汉人为吾师’,表示了民族感情的融洽,甚素朴,非常动人”;“第二首《教子》是坎曼尔教训自己的儿子。把这首诗和前一首联系起来看,足见坎曼尔的祖孙父子四代都在学习汉文”;“第三首《诉豺狼》是痛骂恶霸地主的诗,非常痛快,也非常尖锐,有声有色。诗没有押韵,但确是一首绝妙好辞”。为此,郭沫若对坎曼尔大加赞扬:

坎曼尔这位兄弟民族的古人是值得我们尊敬的,他既抄存了白居易有进步意义的《卖炭翁》,又还有他自己做的痛骂恶霸地主的《诉豺狼》,有这双重保证,无论怎么说,他应该是一位进步的积极分子。还有他那种民族融洽的感情也是高度令人感动的。狭隘的民族主义或大民族主义,在他的心坎中,看来是完全冰消雪化了。[5]

大师一锤定音,《坎曼尔诗签》顿时身价百倍,以后20年间,“举凡涉及唐诗、民族文学、民族团结的书籍、辞典,几乎无一不为其拨出适当的篇幅,予以宏扬”[6]。如1979年中华书局出版的《白居易集》,在扉页上就印有坎曼尔手抄的《卖炭翁》诗的影印件,下附说明:“《坎曼尔诗签》,抄于唐宪宗元和十五年(公元820年),是现存最早的抄本。”1978年人民文学出版社出版的《唐诗选》,也收入了坎曼尔的《诉豺狼》,编者还特别介绍说:“坎曼尔,唐代我国兄弟民族回纥族的民间诗人,和柳宗元、刘禹锡、韩愈、白居易同时代。唐宪宗元和十年(公元815年),他用汉字写的《忆学字》、《教子》、《诉豺狼》三首诗,1959年冬发现于新疆若羌县米兰古城.。”而《全唐诗补逸》、《全唐诗外编》以及《唐诗鉴赏辞典》等书也纷纷将其收入。至于在有关文章、著述中提及,征引的,则多得不可胜数。

更值得一提的是,《坎曼尔诗签》还曾被选入中小学语文课本,让千百万青少年诵读、学习。可以说,《坎曼尔诗签》不仅给学术界带来了巨大冲击波,而且影响到整整一代人。[7]

然而到了上个世纪九十年代初,《坎曼尔诗签》的庐山真面目才被彻底揭穿。中国社科院研究员杨镰经过近8年的调查研究和精心考辨,发表了《〈坎曼尔诗笺〉辨伪》一文(载《文学评论》1991年第3期),以无可辨驳的真凭实据和严密的科学分析及作伪当事人的自白,彻底戳穿了《坎曼尔诗签》是地地道道的伪文献。至此,曾轰动一时,大师称颂的《坎曼尔诗签》终于原形毕露,真相大白。那位被郭沫若大加赞扬的“唐代回纥诗人坎曼尔”,原来是新疆博物馆的2名工作人员,是他们在1961年或1962年间炮制了《坎曼尔诗签》,演出了一场作伪闹剧。

(二)

然而让人们不能不思考的是,《坎曼尔诗签》并非殚精竭虑、制造巧妙的伪作,但为什么会盘踞在唐诗中达20年之久,为什么竟能使思想敏锐、学识渊博、才华横溢的大师被蒙骗?回答这个问题,不能只着眼于伪品本身,而应从时代的大背景来探寻。诚如杨镰在《〈坎曼尔诗笺〉辨伪》一文中所言:

《坎曼尔诗笺》之所以有这样高的“知名度”,除了与郭沫若无可比拟的影响有关,深究之,也与其政治内容有一定联系。不能忽略的因素还有,它是在1971~1972年间“发现”的。想必每一个亲历者对“十年浩劫”都是记忆犹新的。《坎曼尔诗笺》完全符合现实政治的需要:歌颂民族团结、控诉阶级压迫,作为9世纪的兄弟民族人士,具备这样的政治远见,的确非常罕见。[8]

更耐人寻味的是,与《坎曼尔诗笺》一起出土于米兰古城的,还有4张写有汉文诗句的残纸,从笔迹上看,当与《坎曼尔诗笺》是同一个人,即坎曼尔所抄写。在这4张残纸上抄写的是《诗经》中的《伐檀》、《七月》和杜甫的《兵车行》3首诗,加上《卖炭翁》,这4首诗竟然都是1960~1961年间中学语文课本採用的古诗。哪有这样的巧合?“唐代坎曼尔对古诗的欣赏标准,竟与提倡阶级斗争,强调政治标准与艺术标准统一的(二十世纪)五六十年代交替之际完全一样。——这,有可能吗”[9]?

说穿了,出现这样荒唐的“巧合”和对这些“巧合”的无视,都是因为在那个年代有一个“左”的幽灵在中国大地作祟:要用阶级斗争的眼光和思维方式对待一切事物,一切要为现实政治服务。郭沫若为坎曼尔《诉豺狼》中痛骂恶霸地主叫好,为《忆学字》中表达的“民族感情的融洽”叫好,却恰恰忽视了它本身的真伪。这正应了著名学者余秋雨的话:“我们国家,长期注重是非判断,好坏判断,而轻视真伪判断。”[10]郭老不但对《坎曼尔诗签》明显的伪相和矛盾完全无视,反而特别给予了“合理”的解释和辩解:

坎曼尔祖孙父子,四代相传,都在学习汉文,看来决不是贫苦农民,至少应该是小地主。以地主的身分写出痛骂地主的诗,坎曼尔可以算得是一个开明绅士。这种可能性是有的,他在乙件中所抄的白居易《卖炭翁》便是很好的旁证。白居易要算是大地主了,但他所写的《新乐府》(包含《卖炭翁》在内)大抵是同情贫苦人民的。这似乎也可说,坎曼尔的《诉豺狼》是受了白居易的影响,但白居易却还没有这样的直爽和胆大。[11]

你瞧,那个年代的郭沫若,仅凭坎曼尔祖孙父子四代都习汉文,就判定坎曼尔“至少应该是小地主”。然而身为“小地主”的坎曼尔竟然“以地主的身分写出痛骂地主的诗”《诉豺狼》,据此他又判定坎曼尔在地主中“可以算得是一个开明绅士”。在强烈的阶级意识下,如此自相矛盾的现象居然被化解为“这种可能性是有的”。更让人咋舌的是,他又说:“白居易要算是大地主了”,可是这个“大地主”居然又写出了“同情贫苦人民”的名诗《卖炭翁》,但毕竟是“大地主”,所以比起“小地主”坎曼尔,就不如坎曼尔“直爽和胆大”。

图3:所谓唐代回纥人坎曼尔抄写的《卖炭翁》手迹。

由于强烈的为政治服务的思想意识蒙蔽,明明是造伪的破绽却被看成了真凭实证。如坎曼尔的“自作诗”中竟有今天正流行的简化字“诗坛”、“五谷”等,著名历史学家张政烺早在郭沫若文章发表之时就指出《坎曼尔诗签》不是唐代文书,其中一个重要理由就是“文书中竟有五十年代中期才推行的简化字”。但郭沫若却恰恰把这些简化字当成《坎曼尔诗签》是唐代文书的真凭实据。他在文章中特别提出:“诗中有几个简笔字,如‘诗坛’、‘五谷’等,从唐代以来一直流传到现代、民间简化汉字的生命力于此可见”[12]。

还要特别指出的是,上个世纪六七十年代,正是我国与“苏修”交恶之时。因此,在那个时候竟然“出土”了能帮我们说话,为我们提供证据的出土文献,岂不是件天大好事吗?如1969年在新疆吐鲁番阿斯塔那墓地出土了唐代景龙四年(公元710年)12岁的卜天寿抄写的《论语郑氏注》。郭沫若于1971年12月11日写了《卜天寿〈论语〉抄本后的诗词杂录》一文,文中在考证了抄本的真实性后,把矛头一转,指向了“苏修”:

苏修社会帝国主义的官僚和学者(所谓“汉学专家”)不久前曾经大胆狂妄地放言:“中国的北界是万里长城,西界从未超出过甘肃和四川。”一千二百六十一年前的卜天寿会以渊默的雷声来教训他们:“老沙皇的子孙们!你们看看,我所写的《论语郑氏注》和我所做的五言绝诗吧!”[13]

过了几天,即1971年12月19日,郭沫若在《〈坎曼尔诗签〉试探》一文中又借坎曼尔之口。大批了“苏修”一番:他说卜天寿对“老沙皇的子孙们”的教训,“在坎曼尔看来,可能会感觉着太温和了。”他一定要大声地斥骂:“超过了老沙皇的豺狼们!你们听着!我坚决相信:‘有朝一日,天崩地裂豺狼死’,被你们诱拐去了我的亲爱的后辈们,终会‘云开复见天’的!”[14]

几十年后,当我们重读郭沫若这篇赞颂《坎曼尔诗签》,痛骂“老沙皇的子孙们”的这些话时,也许会哑然失笑,甚至会有一丝丝悲哀。学识渊博的郭老怎么会如此轻信作伪手段拙劣的《坎曼尔诗签》,怎么会在一篇考证古文献的文章中说出这样政治性强烈的话来呢?然而只要我们把它与那个时代联系起来,就不奇怪了,它是那个时代留下的真实烙印。

当然,正因为《坎曼尔诗签》“从内容到形式,都浸透着‘现代’意识,打着阶级斗争的烙印”,所以它的“出土”,确实让当时的人们十分振奋。但太多的巧合也会让人多少感到不对劲,甚至会在冷静下来认真思考,发出质疑:“它不应该是真实的东西,否则一系列历史都得重写”[15]。

必须说明,郭沫若学识渊博,才华横溢,是世所公认的伟大学者,他在诗歌、小说、散文、戏剧、史学、考古、甲骨文、金文等诸多领域都有杰出的创造和成就。他在《坎曼尔诗签》上的失误,只能说明一条千古不变的真理:“人非圣贤,孰能无过?”何况他的这一过失与那个时代有着极大的关系,所以我们不能过分苛责郭老。

但据此有学者提出不要将《〈坎曼尔诗签〉试探》一文收入《郭沫若全集》中,我倒认为大可不必。一个人的历史,是由他一生的言行谱写的,对也好,错也好,应该实事求是,还其历史真面目,不能采取“为尊者讳”的态度,既不能以瑜掩瑕,也不能以瑕掩瑜。再伟大,再杰出的人物,也并非事事时时皆伟大,皆杰出。遮遮掩掩,反而会弄巧成拙[16]。

(三)

伪书伪文是时代的产物,不论是其作伪动机,作伪的手段,作伪的内容,都与其时代背景有密切关系。《坎曼尔诗签》的出笼,其作伪的动机、作伪的手段、作伪的内容,甚至连郭沫若对它的轻信与赞颂,都无不浸透着时代的特征。杨镰在《〈坎曼尔诗笺〉辨伪》一文中说得好:

《坎曼尔诗笺》的出现、轰动,都有其特定的背景,与历史上其他的伪品相比,它的幸运与不幸,反映了当代中国学术界的不幸与幸运。我们所做的,只是一件具体文书的辨伪工作,它之所以是必要的,还在于它代表了一个时代的结束与另一个全新时代的开始[17]。

杨镰认为,《坎曼尔诗笺》的辨伪“反映了当代中国学术界的不幸与幸运”;“代表了一个时代的结束与另一个全新时代的开始”,它的典型意义非同一般,这也就是为什么本文把《坎曼尔诗签》作为论述中国文献辨伪学时代走向的一个典型例证的原因。

就以作伪动机来说,当《坎曼尔诗签》真相大白后,其炮制者之一曾对杨镰说过这样一段话:“他到(新疆)博物馆工作后,就反复受到这样的教育:‘新疆是祖国不可分割的一部分’,由什么证明?——由出土文物!”[18]由此杨镰感叹地说:“文物作伪,究其本源,主要是为了得利(个别也为了得名)。不为个人名利的作伪是否可能呢?在特定历史时期,是完全可能的。五六十年代就存在着出现这种‘无私’动机的条件。”[19]

对于伪书伪文的作伪原因,文献辨伪学家已总结出尊古、争胜、射利、嫁祸、诽谤、自耻、借重、好事、求名、误题等10多种。早在西汉初年,著名史学家司马迁就一针见血地指出:“吏士舞文弄法,刻章伪书,不避刀锯之诛者,没于赂遗也。”(《史记·货殖列传》)。然而谁能想到,时过境迁,如今居然出现了不为名不为利,而是出于某种“正义”、“爱国”动机而作伪之事。上个世纪初就有革命者伪造《太平天国诗文钞》,后来造伪者也承认其动机就是为了宣传革命,激发民气。然而应该说,假的就是假的,伪装应当剥去,任何打着“正义”、“爱国”、“无私”旗号的造伪都是不允许的。何况打着这些“正义”、“爱国”的幌子后面未毕不掺杂着名利的动机。

又以辨伪方法来说,也要与时俱进,不断发展。明代胡应麟在《四部正讹》中总结了辨伪8法;近人胡适也总结了审定史料真伪应从史事、文字、文体、思想、旁证等5个方面寻求证据;梁启超在《中国历史研究法》中提出了辨识伪书12公例,后又在《古书真伪及其年代》一书中从传授统绪和文义内容两大系统上总结出32条辨伪方法;而王国维的“二重证据法”则突破了以往只在传世文献上下功夫,第一次提出了以地下出土文物文献与传世文献相印证的辨伪方法,进一步推进了在文献辨伪中重视实物证据的科学观念和实事求是的科学态度。上个世纪六七十年代几次重大的简牍帛书的出土,使“二重证据法”得到了更大的用武之地,使历史上一向被怀疑和断言为伪书如《文子》、《尸子》、《尉缭子》、《鹖冠子》、《晏子春秋》、《六韬》、《孙子兵法》等得到了重新认识。

必须指出的是,电子计算机的广泛应用,又为文献辨伪方法带来了新的突破。计算机强大的检索功能,在数据资料的分析处理速度上是人工所无法企及的。例如查找某一个词语,利用计算机就可以在极短的时间内查遍上万、上亿个字、词的文献,并给出较为准确的结果。

就以《坎曼尔诗签》为例:辨伪者在坎曼尔的“自作诗”中看到有“东家”、“李杜”、“诗坛”、“欣赏”等词语时,就发出了疑问:它们是唐代诗歌中广泛运用的词语吗?然而要人工检索《全唐诗》,那该是多么浩大的工程。幸运的是,当杨镰在辨别《坎曼尔诗签》真伪之时,正好他所在的中国社科院已将《全唐诗》和《全唐诗外编》全部输入了计算机。1989年9月,杨镰将“东家”、“李杜”、“诗坛”、“欣赏”等4个词语用计算机进行检索。检索结果很快出来了:“其语词并非唐人所能有”,“能写出《坎曼尔诗笺》的,肯定不是生活在唐朝元和年间的人”[20]。这为判定《坎曼尔诗签》的真伪起了关键性作用。

对于计算机来说,检索这些词语只在须臾之间,而且检索的结果是科学的,准确的,而用人工检索,不仅要耗费大量时间、人力、物力,而且其结果也不一定准确、可靠。

当然,那种认为“电脑检索功能的发达,已经可以取代考据学,考据已失去了存在的价值”的观点也是不可取的。文献辨伪学的传统理论与方法仍是这门学科的根基与支柱。但必须清醒认识到:文献辨伪学“若不能回应电脑检索带来的新问题、新发展”,文献辨伪学也“会失去存在的空间”。[21]

(四)

自改革开放以来,由于思想的解放和禁区的打破,也使一些长期悬而未决的文献真伪问题有了重新识别的可能性。

举一个例子,鲁迅的弟弟周作人从上个世纪30年代至60年代,多次提出鲁迅的杂文集《热风》中夹有他的文章,并指明是其中三十七、三十八、四十二、四十三共4篇是他写的,是他用“唐俟”的笔名在《新青年》杂志上发表的。当时,鲁迅也曾用“唐俟”的笔名发表过多篇文章。在鲁迅与周作人兄弟二人失和前,两人共用一个笔名发表文章是常事。后来鲁迅在编杂文集《热风》时,因笔名的共用,误将周作人这4篇文章也收入其中。对于周作人的这一说法,鲁迅的夫人许广平十分反感,她在《读唐弢先生编〈全集补遗〉后》一文中说:

《热风》是早在中华民国十四年(1925年)由鲁迅先生自己编校交北新书局出版的,待到二十五年(1936年)先生逝世之后,日本改造社编《大鲁迅全集》时,从《热风》选了几篇文章,记得周作人就抗议过,说那是他写的。这抗议因为不在鲁迅先生生前出书时,而在若干年后逝世了才始听到,如果说个笑话做比方,《中国小说史略》也有人说是日本人写的,其他全部著作,倘要有张三李四,肯出来承当,不是《鲁迅全集》都可以取消了吗?自然这些鬼话,天下哪里会有这种笨伯。”[22]

由于《热风》是鲁迅亲自编校的,而周作人后来成了汉奸,鲁迅夫人又亲自出面反驳,再加上后来鲁迅被尊崇到神化的地步,他的话一言九鼎,谁还敢认真考虑周作人的申诉。近年来有学者从周作人早年的日记,周作人与鲁迅写作风格的差异,外语水平的高低,各自爱好的不同等等方面进行辨析,认为“周作人说‘三十七八、四十二三’记忆大体准确”,“周作人的话是符合事实的”,认为“许广平对周作人的指责确实没有多少能经得起推敲的地方”。该学者还指出:

鲁迅是伟大的,不会因为两三篇杂感而渺小;周作人附逆了,但以他的性格论,也犯不上去为几篇杂感给自己增加什么。鲁迅的形象是高大的,高大到被神化的地步,这肯定无助于鲁迅研究的发展;周作人呢?渺小到连符合实际的话都不被人相信了,这是历史研究中之大忌。[23]

应该说,伪书伪文的界定最重要一条是“作者不真”,如果把已认定是周作人写的东西仍留在鲁迅的作品中,那么对于鲁迅来说,那就是伪文。若用这些伪文来研究鲁迅的思想那岂不更糟糕了吗?

又如中共早期领导人瞿秋白在1935年5月22日临刑前夕写的《多余的话》,1937年被刊登在《逸经》杂志上而广为流传,解放后又在敌伪档案中发现了手抄本。由于文中不乏有低沉、伤感、颓废的情绪,因此对其真实性一直有怀疑。瞿秋白的妻子杨之华更是反应强烈,认为这是敌人恶意栽赃而伪造的,认定瞿秋白作为中共领袖不可能写出这样的东西。所以在相当长的一段时间里,是把《多余的话》当成伪文看待的。但到了“文革”时,“四人帮”为了将瞿秋白打成“叛徒”,又判定《多余的话》是瞿秋白所写,是投降变节的铁证,开展了全国性的大批判,红卫兵甚至将瞿秋白在北京八宝山的墓碑捣毁,其夫人杨之华惨遭迫害,不少瞿秋白的生前好友及研究瞿秋白的专家学者也受到株连。

粉碎“四人帮”后,《多余的话》是真是伪的问题又被提了出来。1979年,陈铁健在《历史研究》上发表了《重评〈多余的话〉》一文,对《多余的话》进行了实事求是的分析,从多方面论证它确实是瞿秋白所写。至于文中的消极情绪,陆定一在1991年3月13日《人民日报》发表的文章认为“这不是情绪消沉,而是秋白同志有内疚”,而“秋白同志所以内疚,是因为他当上共产党的领导人,但没有把王明路线反掉,以致革命遭到灾难,对不起党,对不起人民,有愧于被推为领袖”。但也有人说:“《多余的话》更像是一篇写给自己同志的‘绝命书’,是瞿秋白历尽人间沧桑之后的灵魂独白。‘内疚’之情是有的,但远不是其中的全部内涵。”[24]

但不管怎么说,《多余的话》是瞿秋白所写,如今已无人怀疑了。

然而如果没有改革开放,没有思想大解放,没有实事求是的回归,谁又能对史学大师郭沫若赞扬、认定的《坎曼尔诗签》的真伪提出质疑呢?谁又能指出鲁迅误把其弟周作人的作品收入自己的杂文集,当作自己作品的事实呢?谁又能把一篇有着消极情绪的自白书《多余的话》认定为曾是中国共产党领袖的瞿秋白写的呢?

由此可见,伪作是时代的产物,而辨伪更具有强烈的时代性。

(五)

对于层出不穷、形形色色的伪书伪文来说,对于历史上长期悬而未决的众多伪书伪文来说,尽管文献辨伪多少有些被动,有些滞后,但它和其他学科一样也必须与时俱进。特别是作为一门理论与实践、传统文化与现代科学紧密结合的文献辨伪学,更要回应时代的挑战。

著名学者郑良树1986年在《古籍辨伪学》一书中论述了他对上个世纪五十年代以来古籍辨伪的进步趋势的看法。他写道:

踏入五十年代,特别是晚近一、二十年,古籍辨伪学似乎有朝转另一个新方向的趋势——平实、严密及谨慎。尽管产生了另一种现象——若干伪托的古书被“平反”,若干传统的说法被肯定,看来似乎趋向“保守”和“退步”……不过,细心考察了他们辨伪的态度和方法后,我们与其说是对今文学派及古史辨学派有所不满而产生的一种反动,无宁说是学术由粗而细,由疏而密,由泛而精的一种进步趋势,是一种可喜的征兆[25]。

郑良树根据他所收集到的近30年来(指上个世纪50年代至80年代——笔者)文献辨伪情况分析,看到了文献辨伪随着时间的推移而进步的趋势:“在态度上渐趋平实”、“在方法上渐趋严密”、“在论断上渐趋谨慎”、“在论证上渐趋周备”。他认为“今日学术界如果能顺此大势,以平实的态度,严密的方法,谨慎的论断及周备的论证来处理古籍真伪的问题,则我浩翰古籍幸甚矣”[26]。

由此也可证明,文献辨伪学必须与时俱进,才会有强大的生命力。朱杰人说得好:“时代的发展、科技的发展,已经迫使我们必须根据新的学术发展作出适应性的发展——这是我们不能不作出的一种回应。如果你不回应,那你只能被边缘化;如果你不能回应,那你就只能被淘汰出局。”[27]这不是危言耸听,而是残酷的现实。

综上所述,中国文献辨伪学作为历史文献学的一门分支学科,也必须跟上时代的步伐,与时俱进,发展完善。其辨伪思想要更加开放,更加求实;其辨伪理论要更加扎实,更加周密;其辨伪视野要更加宽阔,更加长远;其辨伪方法要更加科学,更加现代。但不能忘了,这一切都必须是在继承、弘扬中国文献辨伪学的基本传统、思想理论和方法的基础上。这也就是朱杰人所强调的:“文献学的发展,要做到守正和出新。”

(本文原载《历史文献研究》总第35辑,华东师大出版社2015年10月版。又载《重庆文化研究》2015年卷,重庆出版社2017年4月版。)

【注释】

[1] 朱杰人:《林庆彰著〈伪书与禁书〉评议及其他》,《历史文献研究》总第33辑,上海:华东师范大学出版社,2014年,第386页。

[2] 郭沫若:《〈坎曼尔诗签〉试探》,《出土文物二三事》,北京:人民出版社,1972年,第8页。

[3] 郭沫若:《出土文物二三事》,北京:人民出版社,1972年,第14页。

[4] 郭沫若:《出土文物二三事》,北京:人民出版社,1972年,第9页。

[5] 郭沫若:《出土文物二三事》,北京:人民出版社,1972年,第14~15页。

[6] 杨镰:《〈坎曼尔诗笺〉辨伪》,《文学评论》1991年第3期,第4页。

[7] 刘重来:《一桩蒙蔽了史学大师的作伪事件——〈坎曼尔诗签〉现形记》,《博览群书》1993年第7期,第9页。

[8] 杨镰:《〈坎曼尔诗笺〉辨伪》,《文学评论》1991年第3期,第4~5页。[9] 杨镰:《〈坎曼尔诗笺〉辨伪》,《文学评论》1991年第3期,第6页。

[10] 余秋雨:《霜冷长河》,北京:作家出版社,1999年,第377页。

[11] 郭沫若:《出土文物二三事》,北京:人民出版社,1972年,第11页。

[12] 郭沫若:《出土文物二三事》,北京:人民出版社,1972年,第11页。

[13] 郭沫若:《出土文物二三事》,北京:人民出版社,1972年,第7页。

[14] 郭沫若:《出土文物二三事》,北京:人民出版社,1972年,第16页。

[15] 杨镰:《〈坎曼尔诗笺〉辨伪》,《文学评论》1991年第3期,第6页。

[16] 刘重来:《实事求是,还其历史本来面目——从〈郭沫若全集〉应否收入其有失误文章说起》,《博览群书》1995年第4期,第21页。

[17] 杨镰:《〈坎曼尔诗笺〉辨伪》,《文学评论》1991年第3期,第16页。

[18] 杨镰:《〈坎曼尔诗笺〉辨伪》,《文学评论》1991年第3期,第16页。

[19] 杨镰:《〈坎曼尔诗笺〉辨伪》,《文学评论》1991年第3期,第14页。

[20] 杨镰:《〈坎曼尔诗笺〉辨伪》,《文学评论》1991年第3期,第10页

[21] 朱杰人:《林庆彰著〈伪书与禁书〉评议及其他》,《历史文献研究》总第33辑,上海:华东师范大学出版社,2014年,第391页。

[22] 转引自谢泳《关于鲁迅〈热风〉中是否有周作人文章之再评价》,载谢泳《教授当年》,天津:百花文艺出版社,1998年,第222页。

[23] 谢泳《关于鲁迅〈热风〉中是否有周作人文章之再评价》,载谢泳《教授当年》,天津:百花文艺出版社,1998年,第225~226页。

[24] 周武:《中国遗书精选》,上海:华东师范大学出版社,1994年,第539页。

[25] 郑良树:《古籍辨伪学》,台北:台湾学生书局,1986年,第209页。

[26] 郑良树:《古籍辨伪学》,台北:台湾学生书局,1986年,第209~229页。

[27] 朱杰人:《林庆彰著〈伪书与禁书〉评议及其他》,《历史文献研究》总第33辑,上海:华东师范大学出版社,2014年,第391。

【作者简介】

刘重来,1941年生,山东青州人,1964年毕业于南开大学历史系,1984年结业于华中师范大学中国历史文献学研究班。西南大学汉语言文献研究所教授,1990年至1999年任所长,1999年退休,2003年9月被重庆市人民政府聘为市文史研究馆馆员。现为中国历史文献研究会常务理事、重庆市文史书画研究会副会长、重庆市梁漱溟研究会副会长、《卢作孚研究》主编。

多年从事中国历史文献学、中国传统文化及中国近代乡村建设的教学与研究。撰写、主编教材、专著、工具书10部,参编10余部,在《中国社会科学》、《历史研究》、《史学史研究》、《文献》、《历史文献研究》、《光明日报》等发表学术论文200余篇。科研成果7次获四川省、重庆市人民政府哲学社会科学优秀成果奖。主持国家社科规划基金项目《民国时期卢作孚乡村建设模式研究》,其成果《卢作孚与民国乡村建设研究》(人民出版社2007年版)获重庆市社会科学优秀成果一等奖。1992年获政府特殊津贴,1997年获曾宪梓教育基金会教师奖。2002年被评为重庆市首届学科技术带头人。