內容提要:漢語史上存在著一個可以稱為前上古音的時代,這是毋庸論證的。但長期以來,一些從事上古音研究的學者沒有明確清晰的前上古音的觀念,這導致了一系列消極後果:1.相信《詩》韻,不相信諧聲。2.株守目前的上古音分部不敢越雷池一步。3.偏重歷史比較法而忽視歷史考據法。4.古音學蛻變為古音構擬學。本文對前上古音研究的觀念、材料、方法、研究成果及意義作了較為詳盡的介紹,並在前人和自己研究的基礎上對前上古音系的基本格局(僅限於韻部)作了一些初步推測。

關鍵詞:上古音 前上古音 古韻分部 閉口韻 非閉口韻

五.前上古音研究的意義

前上古音的研究需要藉助其他學科的相關研究成果,反過來,前上古音的研究成果對於漢語語音史、歷史比較語言學、漢語語言學史以及其他相關學科也會產生一定積極影響。

(一)對於漢語語音史研究的積極意義

前上古音是漢語語音發展史的一個重要階段,沒有前上古音研究,漢語語音史就是殘缺不全的。前上古音的研究可以解釋上古音系中存在的非綫性音系結構不平衡性的問題,有助於了解漢語語音發展的方向和趨勢(沿流)。

陰入陽三聲對轉是上古音系內部的重要規律,也是上古音學說的重要內容。但從第三章第三節提供的表中我們可以清楚地看到,幽覺、宵藥均沒有相對的陽聲韻(王力先生認為冬部戰國以後獨立,幽覺冬才形成三聲對轉關係),緝侵、盍談沒有相對的陰聲韻。而根據我們在前面的論述,大家知道音系結構內這種不對稱或不平衡現象實際上是語音發展的結果,前上古音中存在著之緝侵、魚2談盍、宵談盍相配的語音格局。

(二)對於歷史比較語言學研究的積極意義

前上古音的研究對於今後更好的開展漢藏語系親屬語言的歷史比較研究具有重要的意義。

我們所說的前上古音指商代的語音,商人有成熟的文字體系,并且給我們留下了寶貴的遺產。我們用歷史考據法彌補歷史比較法的不足。

1.明確時間層次

《說文》(大、小徐本)中明确指出舌聲的字有五字,連“舌”字計算則為6字:

a.《說文·舌部》:“舌,在口,所以言也、別味也。从干,从口,干亦聲。”今歸月部。

b.《說文·木部》:“栝,炊竈木。从木,舌聲。”今歸談部。

c.《說文·炎部》:“,火光也。从炎,舌聲。”今歸談部。[1]

d.《說文·糸部》:“絬,《論語》曰:‘絬衣長,短右袂。’从糸,舌聲。”今歸月部。

e.《說文·金部》:“銛,鍤屬。从金,舌聲。讀若棪。桑欽讀若鐮。”今歸談部。

f.《說文·犬部》:“狧,犬食也。从犬,从舌。讀若比目魚鰈之鰈。”“从舌”,小徐本作“舌聲”。[2]“鰈”古音在盍部,則“狧”古音在盍部無疑。

《說文》沒有指明,但經研究可以認為“舌”聲者有一例:

g.《說文·心部》:“恬,安也。从心,甛省聲。”今歸談部。

“舌”字的上古音在月部是沒有問題的,但我們認為從諧聲系統看,“舌”字的前上古音一定是閉口韻,當歸入前上古音的談部(或侵部)。或者說,“舌”字的閉口韻讀音早於月部讀音。

“舌”是語言的基本词或核心詞,在斯瓦德什的“百詞表”中就有“舌”字。此前進行的歷史比較研究,總是拿漢語“舌”字的上古音即月部讀音跟其他語言的同源詞作比較。如基於“舌”字的月部讀音,白一平把原始漢語擬測為“”,許思萊修改為“

”,並把漢語“舌”與苗語的“

”和原始苗語“

”相比較。[5]這顯然跟我們從歷史考據法得出的結論是有衝突的。既然“舌”字的前上古音在侵談部(見前),則我們選擇對應詞時就可以有不同的考慮,而這極有可能影響到漢語和其他親屬語言親緣關係親疏程度的認定。

2.彌補親屬語言或漢語方言中已經消失的語音成分

歷史比較法受制於其所使用的材料存在著自身難以克服的缺點。“例如,在語言的發展過程中有些要素如果消亡了,在方言或親屬語言中沒有留下任何痕跡,那麼就沒有可能擬測出這種消亡因素的原始形式。”[3]如果我們僅僅使用歷史比較法,且把比較的範圍局限於漢語方言,那麼我們就無法構擬出複輔音。而漢語中早期階段存在複輔音的觀點之所以為越來越多的人所相信,除了使用歷史比較法所使用的材料範圍已經擴展到其他同系語言的材料(如漢語和藏語的比較)外,漢語歷史語料的豐富性和歷史考據法的使用也是解決這一問題的關鍵所在。

3.精確選擇對應詞

對於沒有文字記錄的語言而言,歷史比較語言學所做的是就活的口語進行歷史比較研究。但對於有文字記錄的語言而言,越早的材料就越發珍貴。

以“天”字為例。从漢字諧聲序列看,天聲兼跨侵真文三部:天(真部,他前切):吞(文部,吐根切):忝(侵部)。從押韻看,《詩·大雅·文王》第一章“天”韻“新”字,第七章 “天”韻“躳(躬)”。“躳(躬)”字上古音在侵部(冬部)。從聲訓資料看,“天”字古聲紐當含有牙音成分。《釋名·釋天》:“天,……豫司兗冀之間以舌腹言之,天,顯也,在上高顯也。”從諧聲系統看,《廣韻·先韻》:“祆,胡神,官品令有祆正。” 《集韻·先韻》:“祆,關中謂天為祆。”均音“呼煙切”。根據以上這些材料我們認為, “天”字前上古音聲母可能為複輔音,而其韻部則在侵談部。

從親屬語言看,藏語天讀nam,更早的時候為gnam。[4]王靜如先生認為漢語“天(祆)”字上古為可能複輔音聲母,古韻為閉口韻,與藏語gnam為同源詞,其說當可信。

從非親屬語言看,“天”字古代少數民族語言“祁連”、“赫連”。它們與漢語“天”非同源詞,但卻有可能是關係詞,這可以跟《釋名·釋天》、《集韻·先韻》互相印證,證明天字與喉牙音的關係,還可以跟藏語的gnam音結合起來。

(三)對於語言學史研究的積極意義

大家知道,從來講古音者未有不談合韻和通轉的。[6]所謂通轉實際上包括後代學者所講的條件音變和非條件音變,因此不談通轉就等於不承認語音有變化,這顯然違背古代學者和現代學者的常識。前上古音的研究成果,有助於我們重新評價歷史上的各種音轉學說,包括廣受詬病的“一聲(音)之轉”。

大家知道,音轉學說中最為人所詬病的是嚴可均和章太炎的音轉學說。

嚴可均作《說文聲類出入表》,表後注云:“右表旁行,凡《說文》所出入者具列焉,若乃之與陽,支與侯蒸陽東侵無出入則虛其類,規識之。非謂聲轉竟不得通,謂《說文》未見有此也,而古音亦於是在矣。即如漢人耕陽合用,而《說文》無一字互通,尋騐《詩》、《易》確然如此,則其他類之未通者,胥視此例。若其所出入者,在經典必有左證,余一一刺取,散見當類之末,或附注本文下。覽者按表以求,宜自得之。昔溫公作《通鑑》,以表为目录,今此表亦十六類之目錄也。”

章太炎作《成均圖》,將古韵分爲歌泰寒、隊脂諄、至真、支清、魚陽、侯東、幽冬侵緝、之蒸、宵談盍等九類二十三部,設立了同列、近轉、近旁轉、次旁轉、正對轉、次對轉、正聲、變聲等名目。他說:“陰弇與陰弇為同列,陽弇與陽弇為同列,陰侈與陰侈為同列,陽侈與陽侈為同列。凡同列相比為近旁轉,凡同列相遠為次旁轉。凡陰陽相對為正對轉,凡自旁轉而成對轉為次對轉。凡陰聲陽聲雖非對轉而以比鄰相出入者為交紐轉。凡隔軸聲者不得轉,然有閒以軸聲隔五相轉者為隔越轉。凡近旁轉、次旁轉、正對轉、次對轉為正聲,凡交紐轉、隔越轉為變聲。”[7]

俞敏先生曾對兩家音轉學說有所批評:“嚴可均造《說文聲類出入表》。一十六部,縱引衡迻,靡所不通:直將合為一部,上偶毛奇齡《古今通韻》。言通轉者,於焉氾濫。迨章炳麟《成均圖》出,遂稱極詣。世見嚴章之書,便於曲說(章氏言某轉某,馭聲已不言而喻,用《成均圖》者並此忽之),翕然從之,旁通對轉,不離唇脗。”[8]王力先生批評章氏《成均圖》时說:“人們往往不滿意章氏的《成均圖》,因為他無所不通,無所不轉,近於取巧的辦法。”[9]

其實以今天的眼光看來,嚴可均的所定原則十分科學,暗含了趙元任先生提出而為當今語言學家奉為圭臬的“言有易,言無難”。[10]“凡《說文》所出入者具列焉”可以理解為“只言其有”,“若乃之與陽,支與侯蒸陽東侵無出入則虛其類,規識之。非謂聲轉竟不得通,謂《說文》未見有此也,而古音亦於是在矣”可以理解為“不言其無”。

嚴可均根據《詩經·邶風·新台》“泚”、“彌”、“鮮”押韻的事實,定為支元通轉之例。有人批評嚴可均,認為“鮮”字不入韻,可謂顛矣。殊不知上古音“鮮”讀如“斯”,與“泚”字同在支部。《說文·雨部》:“𩆵,小雨財落也。从雨,鮮聲。讀若斯。”《爾雅·釋詁上》:“鮮,善也。”陸德明《釋文》:“沈云:鮮,古斯字。”《詩·小雅·瓠葉》:“有兔斯首。”鄭箋:“斯,白也。今俗語斯白之字作鮮,齊魯之間聲近斯。”《史記·太史公自序》:“《尚書·無逸》曰:惠鮮鰥寡。”王念孫《讀書雜誌》按:“鮮即斯字。”阮元《經傳釋詞序》:“《詩》‘鮮民之生’、《書》‘惠鮮鰥寡’,鮮皆斯之假借字。”如果不承認支元通轉,以上這些通轉實例都不能得到合理的解釋。

俞敏先生晚年的態度大為改變,曾為章太炎《成均圖》做注,似乎完全認可了章太炎音轉模式。[11]王力先生晚年寫《同源字典》時也承襲章太炎設置了許多通轉條例,他的表格雖然是方的,其實也是“無所不通,無所不轉”。[12]這種表面看上去的歷史輪迴實質上代表著科學的螺旋式上升或進步,值得我們深思。

(四)對於其他相關學科的積極意義

前上古音的研究對於其他相關學科如古文字學、訓詁學、語法學乃至歷史學的研究都有一定的積極意義。

2.對訓詁學的積極意義

3.對於語源學的積極意義

同源詞的派生並不始自上古,從前上古就已開始,不明白前上古音,自然不能理解前上古產生的同源詞,甚至不能理解上古時代產生的語音關係看起來較遠的同源詞,因此前上古音對於語源學研究至關重要。

4.對於語法學的積極意義

古漢語語法學者對於上古漢語代詞特別繁複的原因做過探討,[40]前上古音的研究可以在一定程度加深我們對這種現象的理解。

甲骨文有一個代詞“其”相當的代詞,用“㞢”或“又”、“有”來記錄。[41]代詞“㞢(又)”可以用來指人、指物、指地、指事等。[42]

(1)貞:勿……子魚(漁)……于㞢且(祖)。(2)貞:乎子漁㞢于且(祖)。(《合》2972)

乎子漁㞢于㞢且(祖)。(《合》2973)

根据殘辭互足的條例,前一例中省略號的位置可以分別補“乎”和“㞢”,《合》2972完辭當為:“(1)貞:勿乎子漁㞢于㞢且(祖)。(2)貞:乎子漁㞢于[㞢]且。”為正反對貞。這兩例中的“㞢祖”之“㞢”指代子漁。

甲骨文中“㞢”或“又”的代詞用法,經歷了一個漫長的證明過程。直到現在,注意到這一用法的學者也還不算太多。如果我們把傳世文獻和出土文獻結合起來考慮,甲骨文中“㞢”或“又”用作代詞,是一件很自然的事情。

傳世文獻中“有”字還有一種用法,就是把賓語提前。[43]《尚書·多方》:“今予惟不爾穀,予惟時命有申。”《詩經·衛風·載馳》:“大夫君子,無我有尤。”先秦漢語中常通過用代詞復指的方式把賓語提前。例如:《左傳》“我周之東遷,晉鄭焉依。”《史記》:“我周之東遷,晉鄭是依。”《左傳·宣公十二年》:“非子之求,而蒲之愛。”可見上文所舉“惟时命有申”相当于“惟时命是(之)申”,亦即“惟申时命”之意;“无我有尤”相当于“无我是(之)尤”,即“无尤我”之意。因此,傳世文獻中“有”的用法顯然是由甲骨文的代詞“ 㞢(又)”發展而來。

5.對於歷史學研究的積極意義

古史研究中人名或地名的考證往往依賴於古音,而前上古音的研究可以在一定程度上解決學者們的困惑。

王國維在考定宋和商的關係時曾經指出:[48]

周時多謂宋為商。《左氏襄九年傳》:“商人閱其禍敗之釁,必始於火。”此答晉侯宋知天道之問。商人謂宋人也。《昭八年傳》:“大蒐於紅。自根牟至於商衛,革車十乘。”商衛,謂宋衛也。《吳語》:“闕為深溝,通於商魯之間。”謂宋魯之間也。《樂記》:“商者,五帝之遺音也。商人識之,故謂之商。齊者,三王之遺音也,齊人識之,故謂之齊。”子貢之時,有齊人,無商人,商人即宋人也。余疑宋與商音近,初本名商,後人欲與別於有天下之商,故謂之宋耳。然則商之名起於昭明,訖於宋國,蓋與宋地終始矣。

王國維的說法無疑是正確的。古音學家一般將“宋”字歸入東部,這是把宋字中古讀音直接推到上古而得出的結果,似不可信。从宋得聲的字如㧲(桑感切)、䊉(桑感切)、浨(盧感切)在《感韻》;俕(蘇紺切)、䫅(蘇紺切)兩字在《勘韻》,均收-m尾。由此上推古音,其音當在侵部。商人本於有娀氏,娀字古音亦在侵部。《詩·商頌·玄鳥》:“天命玄鳥,降而生商,宅殷土芒芒。”毛傳:“春分玄鳥降。湯之先祖有娀氏女簡狄,配高辛氏帝。帝率與之祈於郊禖而生契,故本其爲天所命,以玄鳥至而生焉。”《鄭笺》:“降,下也。天使燕下而生商者,謂燕遺卵,娀氏之女簡狄吞之而生契。”《詩·商頌·長發》:“有娀方將,帝立子生商。”鄭箋:“有娀氏之國亦始廣大。”是商人最早稱娀,其后稱商,又稱宋。其字雖改,而其音固近。蓋宋(娀)之於商,猶簪之於臧,潛之於藏也。

如以上所論可以成立,則商字前上古音亦當如宋和娀兩字在侵部,其後(上古音時期)商歸陽部、宋歸東部,娀歸冬部,鮮有知其關係者矣。

六.餘論

前面我們已經指出,前上古音是漢語語音史的一個重要階段,研究古音應該有前上古音觀念。沒有前上古音的觀念,上古音就成了無源之水,無本之木,一些常見的通轉現象就不能得到合理的解釋。我們現在想強調的是,研究前上古音必須具備兩個觀念,一個禁忌。

(一)系統的觀念

大家知道,在語言的三個組成部分中,語音系統性最強,語法次之,詞彙最差。陰陽入三聲對轉是系統性的體現,開合相配是系統性的體現,結構中的“空格”是系統性的體現,通轉的平行性同樣也是系統性的體現。有人願意承認侵之通轉,卻不願意承認談魚通轉;願意承認談宵通轉,卻不願意承認侵幽通轉;願意承認幽微通轉,卻不願意承認宵歌通轉。這實際上都是缺乏系統觀念的表現。王力先生曾經多次强调系統觀念對於上古音研究的重要性。[49]其實對前上古音研究而言,系統觀念同樣重要。

缺乏系統觀念的另外一個表現是往往只看到兩部之間的通轉關係,而不能綜合考慮多部之間的通轉關係。如只看到宵談通轉,或只看到宵歌通轉,而沒有想到這可能是談宵歌之間的通轉關係。同理,只看到侵幽通轉,或只看到幽微通轉,而沒有想到這可能是侵幽微之間的通轉關係。

(二)變化的觀念

一切歷史研究最重要的觀念就是“變化”。因為沒有變化,就等於沒有歷史。語音史的研究屬於歷史的研究,自然不能例外。在語言研究中,謹守上古音的系統不敢越雷池一步,就是不承認有前上古音,也就是不承認變化。

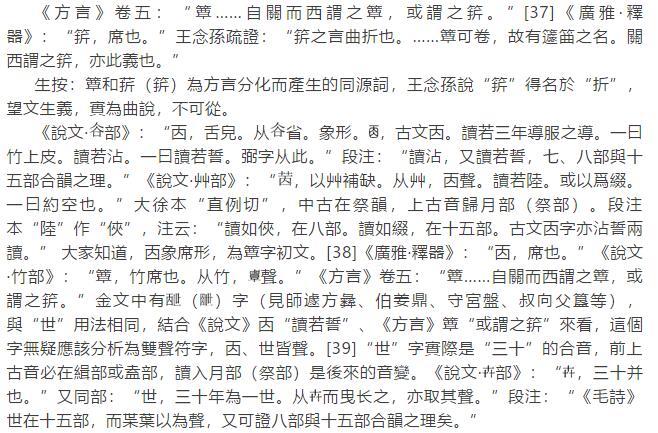

不承認變化的具體表現就是喜歡求“同”,而不喜歡求“異”。當發現別人盡心竭力找出的“變化”之後,一些學者的第一反應就是把他們看成“例外”,而其常用的利器就是“語流音變”。比如俞敏先生早年不同意段玉裁“七八部(相當於今天的侵談部——引者按)與三部(相當於今天的幽部——引者按)合韻之理”。[50]《說文》“禫”“讀若導”,俞敏先生就認為是“禫服”連讀的結果,最早的寫法是“導服”,因為“服”字的聲母是脣音,使得“導”字的韻尾發生了異化,其書寫形式也發生了改變。[51]可是《說文》“讀若導”的還有“㐁”、“棪”、“”等字,它們並沒有跟脣音聲母的字連用,為什麼也會有相同的變化呢?而且,“㐁(侵部)”是“簟”的初文,“

(幽部)”是从“㐁”得聲,[52]它們之間的關係又該如何解釋呢?而且,即便我們承認“禫服”之“禫”是“語流音變”,也不會影響侵幽通轉的大勢。因為我們不會因為“邯鄲”之“邯(胡安切)”是“語流音變”,而否認談元通轉的大勢。

(三)忌言無

前面已經提到,語言學界有一句熟知的名言:“言有易,言無難。”[53]前上古音的研究雖然已經不是未開墾的處女地,但仍然處於初級階段,我們對前上古音的知識還十分膚淺。我希望學者多從出土文獻和傳世文獻出發,找出一些曾經發生過或存在過的音轉現象,為前上古音系的構建和漢藏語系諸語言的比較研究盡一份力量,以開拓我們的眼界,增加我們的新知,而不是以一個“無”字來束縛我們的手腳,禁錮我們的思想。

[1]臣鉉等曰:“舌非聲,當从甛省。”這表明徐鉉所見本確為“舌”聲。

[2]小徐本作“舌聲”,注云:“以舌吞物,会意。”蓋以狧為會意兼形聲字。

[3]徐通鏘《历史語言學》第99-100頁,商務印書館,1996年。

[4]王靜如:《跋高本漢的上古中國音當中的幾個問題》第403-416頁,《歷史語言所研究集刊》第一本第三分,1930年。

[5]許思萊:《ABC上古漢語詞源詞典》第467頁,美國夏威夷出版社,2007年。

[6]王力:《上古漢語入聲和陰聲的分野及收音》,《王力文集》第十七卷第207頁,山東教育出版社,1989年。

[7]章太炎:《成均圖》,《章氏叢書》,浙江圖書館校刊,1917-1919年。

[8]俞敏:《論古韵合怗屑沒曷五部之通轉》,《燕京學報》第34期第29-48頁,1948年。

[9]王力:《漢語音韵學》第499頁,中華書局,1956年。

[10]趙元任在王力《中國古文法》手稿上的批語。見王力:《中國古文法》第41頁,山西人民出版社,1984年。

[11]俞敏:《〈國故論衡·成均圖〉注》,《羅常培紀念論文集》,商務印書館,1984年。

[12]拙著:《上古漢語同源詞語音關係研究》,北京師範大學出版社,2001年。

[13]陳劍:《釋西周金文的“竷(贛)”字》,《甲骨金文考釋論集》第8-19頁,綫裝書局,2007年。

[14]孟蓬生:《“竜”字音釋——談魚通轉例說之八》,《历史語言學研究》第七輯,商務印書館,2014年。

[15]字形据孟憲武、李貴昌《殷墟出土的玉璋朱書文字》(《華夏考古》1997年第2期)所附朱書文字摹本。

[16]孟憲武、李貴昌:《殷墟出土的玉璋朱書文字》,《華夏考古》1997年第2期;中國社會科學院考古研究所安陽工作隊:《安陽殷墟劉家莊北1046號墓》,《考古學集刊》第15集第359-394頁,文物出版社,2004年;程鵬萬:《劉家莊北M1046出土石璋上墨書“”字解釋》,《古文字研究》27輯,中華書局,2008年;董珊先生在寄給筆者的一則札記中有相似的看法。

[17]王輝:《殷墟玉璋朱書文字蠡測》,《文博》1996年第5期第3-13頁;孫亞冰:《釋“”與“

”》,《中國文字》新31期第135-142頁,藝文印書館,2006年。

[18]王輝:《殷墟玉璋朱書文字蠡測》,《文博》1996年第5期第3-13頁。

[19]荊門市博物館:《郭店楚墓竹簡》“圖版”第18頁,“釋文注釋”第130頁,文物出版社,1998年。

[20]我認為當讀作:“出言有章,利(黎)民所瞻。”《詩經·小雅·桑柔》:“維此惠君,民人所瞻(談)。秉心宣猶,考慎其相(陽)。”漢《校官碑》:“永世支百,民人所彰(陽)。”《詩經·邶風·燕燕》:“遠於將之,瞻望弗及。”阜陽漢簡《詩經》作“章望”。《韓非子·外儲說左上》:“中牟有士曰章胥己者。”《呂氏春秋·知度》“章胥己”作“瞻胥己”。

[21]孟蓬生:《“竜”字音釋——談魚通轉例說之八》,《历史語言學研究》第七輯,商務印書館,2014年。

[22]王志平:《也談“銛”的“

”》,《古文字研究》第二十八輯第611-619頁,中華書局,2010年。

[23]《江漢考古》2003年1期3頁,《新收》 1211號。

[24]《江漢考古》2003年1期3頁,《新收》 1209號。

[25]中國社會科學院考古研究所:《殷周金文集成(修訂增補本)》第七冊第5585頁第10361號,中華書局,2007年。

[26]孟蓬生:《“”字音釋——侵脂通轉便說之二》,第十三屆全國古代漢語學術研討會論文,《出土文獻與古文字研究(第六輯)——復旦大學出土文獻與古文字研究中心成立十周年紀念文集》,上海古籍出版社,2015年。

[27]馬承源主編:《上海博物館藏戰國楚竹書(七)》,《凡物流形(甲)》圖版101-102頁,《凡物流形(乙)》127-128頁;又釋文考釋第221-300頁,上海古籍出版社,2008年。

[28]荊門市博物館:《郭店楚墓竹簡》“釋文註釋”第125頁,文物出版社,1998年。

[29]荊門市博物館:《郭店楚墓竹簡》“釋文註釋”第149頁,文物出版社,1998年。

[30]荊門市博物館:《郭店楚墓竹簡》“釋文註釋”第152頁,文物出版社,1998年。

[31]裘錫圭:《“東皇太一”與“大伏羲”》,《“簡帛·經典·古史”國際論壇會議論文集》,香港浸會大學,2011年。收入氏著《裘錫圭學術文集·簡牘帛書卷》第546-561頁,復旦大學出版社,2012年。

[32]張光裕:《簋銘文與西周史事新證》,《文物》2009年第2期。

[33]《何簋銘文釋讀及相關問題》,古文字學第18屆年會散發論文,又發表於《社會科學戰線》2011年第3期。

[34]拙作:《清華簡“罬”字試釋——談歌通轉例說之一》,《漢語言文字研究》第1輯,上海古籍出版社,2014年;拙作:《試釋吳國金文中與“諸樊”之“諸”相當的字——談魚通轉例說之十》,未刊稿。

[35]羅常培:《临川音系》,《羅常培文集》第一卷第481頁,山東教育出版社,1999年。

[36]陳劍:《釋上博竹書和春秋金文的‘羹’字異體》,《2007中國簡帛學國際論壇論文集》,台灣大學中國文學系,2007年;收入氏著《戰國竹書論集》第231-260頁,上海古籍出版社,2013年。

[37]“䇽”原作“䓆”,據戴震《方言疏證》和周祖謨《方言校箋》改。周祖謨云:“蒋本《唐韻·祭韻》征例反‘䇽’引《方言》字亦从竹,當據正。《注》‘䓆’字亦当作‘䇽’。”(《方言校箋》,中華書局,1993年)

[38]參李玲璞主編《古文字詁林》第2冊第661-663頁,上海教育出版社,2000年。

[39]李家浩:《先秦文字中的“縣”》,《文史》第二十八集,中華書局,1987年;收入《中青年語言學家自選集》第18頁,安徽教育出版社,2002年;田煒:《試釋古文字中的“”與“

”——兼釋古璽中“

”的字》,《考古與文物》2012年第2期;又《古璽探研》第211-217頁,華東師範大學出版社,2010年。

[40]周生亞:《論上古漢語人稱代詞繁複的原因》,《中國語文》,1980年第2期。

[41]吳其昌:《殷虛書契解詁》,《國立武漢大學文哲季刊3卷2號》第230頁(該期總第13頁),1934年;陳夢家:《殷虛卜辭綜述》96-97頁,中華書局,1988年;倪德衛(David S.Nivision):《動詞“㞢·又·有”在上古漢語中的代詞用法》,載《古代中國(Early China)》1977年第3卷;裘燮君:《先秦早期文獻中“有”字的代詞性》,《紀念王力先生九十誕辰文集》,山東教育出版社,濟南,304-325頁;袁金平:《新蔡葛陵楚簡“大川有”一語試解——兼論上古漢語中“有”的特殊用法》,北京大學漢語語言學研究中心編《語言學論叢》第42輯,商務印書館,2010年。

[42]孟蓬生:《其厥關係新考》,第八屆國際古漢語語法研討會論文,韓國首爾,2013年8月21日-22日。

[43]裴學海:《古書虛字集釋》上冊第160頁、第409頁,中華書局,1954年。

[44]小徐本作:“讀若兔鹿窟之窟。”

[45]高田忠周:《古籀篇》,臺灣大通書局,1982年;于省吾:《楚辭新證》“久餘是勝”條,見《澤螺居詩經新證》,中華書局1982年11月,第273-274頁;戴家祥:《金文大字典》第2479頁,學林出版社,1995年;何琳儀:《戰國古文字典》,第30頁,中華書局,1998年;孟蓬生:《其厥關係新考》,第八屆國際古漢語語法研討會論文,韓國首爾,2013年8月21日-22日。

[46]何琳儀《戰國文字通論》第269頁,中華書局,1989年;李家浩:《戰國官印考釋兩篇》,《著名中年語言學家自選集 李家浩卷》第141-147頁,安徽教育出版社,2002年。

[47]張玉金:《甲骨金文中“其”字意義的研究》,《殷都學刊》,2001年第1期。

[48]宋之於商,猶衛之於殷,字異而音近。在王國維之前,章太炎也曾認為商和宋為音轉關係:“(陽部)轉侵冬者,……又商轉為宋,《周頌》以崇皇為韻是也。”(《國故論衡•成均圖》,〈《章氏叢書》,浙江圖書館校刊,1917-1919年)關於衛和殷的關係,說詳刘君惠等:《揚雄方言研究》第177頁,巴蜀書社,1992年。

[49]王力:《漢語音韻》,《王力文集(第五卷)》第163頁,山東教育出版社,1986年。

[50]他的老師陸志韋和他的學生施向東都把此例看作侵談幽宵通轉而非語流音變,俞敏先生晚年的觀點已有所改變。參陸志韋:《古音說略》,《陸志韋語言學著作集(一)》第189頁,中華書局,1985年;施向東:《試論上古音幽宵兩部與侵緝談盍四部的通轉》第212-229頁,華語教學出版社,2000年;俞敏:《〈國故論衡·成均圖〉注》,《羅常培紀念論文集》,商務印書館,1984年。

[51]俞敏:《古漢語裏面的連讀音變(sandhi)現象》,《俞敏語言學論文集》第346頁,商務印書館,1999年。

[52]李運富:《楚國簡帛文字構形系統研究》第122-125頁,嶽鹿書社,1997年;裘錫圭:《從殷墟卜辭的“王占曰”說到上古漢語的宵談對轉》,《中國語文》2002年第1期;收入氏著《裘錫圭學術文集》第1卷第485-494頁,復旦大學出版社,2012年。

[53]趙元任在王力《中國古文法》手稿上的批語。見王力:《中國古文法》第41頁,山西人民出版社,1984年。

(本文原刊于《學燈》創刊號,上海古籍出版社,2016年4月。此次發表,作者略有修改。)