摘 要:楚墓卜筮簡說辭所說禱祠鬼神的方法中,有“樂”“百”“贛”三種。本文在學術界已有研究成果的基礎上,結合有關文獻,對“樂”“百”“贛”簡文及其相關問題進行了全面梳理和探討,提出了一些新的意見。

關鍵詞:卜筮簡;樂;百;贛

楚墓卜筮簡在記錄貞人為墓主人占卜時,如果占卜的結果有殃咎的話,貞人往往會在說辭部分提出禱祠鬼神的方法,以禳除殃咎。天星觀楚墓卜筮簡和葛陵村楚墓卜筮簡所說禱祠鬼神的方法中,有“樂”“百”“贛”三種,已有多位學者對此作過研究,提出了一些好的見解。我擬在他們研究成果的基礎上,談一點不成熟的意見,供大家參考。

一

葛陵村卜筮簡和天星觀卜筮簡說辭中的“樂”“百”“贛”,有時三種都記,有時衹記其中的兩種或一種。為了便於大家瞭解原文,此處將有關簡文釋寫於下:

(1)〔

![]() 禱文夫人,特牛,樂〕之,百之,贛。

禱文夫人,特牛,樂〕之,百之,贛。

![]() 禱於子西君,特牛,樂〔之,百之,贛〕。 葛甲一.27

禱於子西君,特牛,樂〔之,百之,贛〕。 葛甲一.27

(2)

〔饋祭文夫人,

〔饋祭文夫人,

![]() 牢〕,樂之。饋祭子西君,

牢〕,樂之。饋祭子西君,

![]() 〔牢,樂之〕。 葛甲二.38-39

〔牢,樂之〕。 葛甲二.38-39

(3)

中特牛,樂之。就禱

中特牛,樂之。就禱

葛甲三.14

葛甲三.14

(4)

特牛,樂之。 葛甲三.56

特牛,樂之。 葛甲三.56

(5)

樂之。是日

樂之。是日

葛甲三.98

葛甲三.98

(6)

璧,以

璧,以

![]() 禱,大牢饋,棧鐘樂之,百之,贛。 葛甲三.136

禱,大牢饋,棧鐘樂之,百之,贛。 葛甲三.136

(7)

饋,棧鐘樂之

饋,棧鐘樂之

葛甲三.145

葛甲三.145

(8)

各大牢饋,棧鐘樂之。

各大牢饋,棧鐘樂之。

![]() 禱子西君、文夫人,各特牛饋,棧鐘樂之。 葛零.13+甲三.200

禱子西君、文夫人,各特牛饋,棧鐘樂之。 葛零.13+甲三.200

(9)

競平王,大牢饋,棧鐘樂之。 葛甲三.209

競平王,大牢饋,棧鐘樂之。 葛甲三.209

(10)

![]() 祭昭王,大牢,棧鐘樂之。 葛甲三.212、199-3

祭昭王,大牢,棧鐘樂之。 葛甲三.212、199-3

(11)

樂之。占之,吉。 葛甲三.241

樂之。占之,吉。 葛甲三.241

(12)

平夜文君子良,樂,贛。 葛甲三.242

平夜文君子良,樂,贛。 葛甲三.242

(13)

大牢饋,棧鐘樂之。 葛甲三.261

大牢饋,棧鐘樂之。 葛甲三.261

(14)

樂之,百之,贛之。 葛甲三.298+甲三.295

樂之,百之,贛之。 葛甲三.298+甲三.295

(15)〔

![]() 〕禱於文夫人,

〕禱於文夫人,

![]() 牢,樂且贛之。

牢,樂且贛之。

![]() 禱於子西君,

禱於子西君,

![]() 牢,樂〔且贛之〕。 葛乙一.11

牢,樂〔且贛之〕。 葛乙一.11

(16)或

![]() 禱於盛武君、令尹之子璿,各大牢,百

禱於盛武君、令尹之子璿,各大牢,百

葛乙一.13

葛乙一.13

(17)

![]() 禱於昭王、獻惠王,各大牢饋,棧〔鐘樂之〕

禱於昭王、獻惠王,各大牢饋,棧〔鐘樂之〕

葛乙一.29、30

葛乙一.29、30

(18)

![]() 禱於昭王,大牢,樂之,百,贛。 葛乙二.1

禱於昭王,大牢,樂之,百,贛。 葛乙二.1

(19)

棧鐘樂之

棧鐘樂之

。 葛乙三.63

。 葛乙三.63

(20)

大牢,百

大牢,百

葛乙四.25

葛乙四.25

(21)

〔子西〕君、文夫人,祝其大牢,百之,贛,樂之。 葛乙四.128+甲三.46

〔子西〕君、文夫人,祝其大牢,百之,贛,樂之。 葛乙四.128+甲三.46

(22)

棧鐘〔樂之〕

棧鐘〔樂之〕

葛零.8

葛零.8

(23)

〔昭〕王,大牢,百之,贛。壬辰之日,禱之

〔昭〕王,大牢,百之,贛。壬辰之日,禱之

葛零.40

葛零.40

(24)

〔樂〕之,百之,贛。以祈

〔樂〕之,百之,贛。以祈

葛零.287

葛零.287

(25)

樂且贛之。

樂且贛之。

![]()

葛零.331-1

葛零.331-1

(26)

贛。凡是戊辰以會己巳禱之。 葛甲一.10

贛。凡是戊辰以會己巳禱之。 葛甲一.10

(27)

禱卓公順至惠公,大牢,樂之,百之,贛。 天.1172

禱卓公順至惠公,大牢,樂之,百之,贛。 天.1172

(28)

賽禱卓公順至惠公,大牢,樂之

賽禱卓公順至惠公,大牢,樂之

天.675

天.675

(29)

大牢,樂之,百,贛。 天.517

大牢,樂之,百,贛。 天.517

(30)

![]() 禱巫,豬、霝酒,棧鐘樂之

禱巫,豬、霝酒,棧鐘樂之

天.1002

天.1002

(31)

![]() 禱社,特牛,樂之

禱社,特牛,樂之

天.26

天.26

(32)

![]() 禱

禱

![]() (丘),特牛,樂之

(丘),特牛,樂之

天.451

天.451

(33)

賽禱夜□,特豢,樂之

賽禱夜□,特豢,樂之

同上

同上

(34)

賽禱白朝,特

賽禱白朝,特

![]() ,樂之

,樂之

同上

同上

(35)

禱白朝,特牛

禱白朝,特牛

![]() ,樂之

,樂之

同上

同上

(36)

□特牛,樂〔之〕

□特牛,樂〔之〕

同上

同上

(37)

大牢,樂之

大牢,樂之

天.451~452

天.451~452

(38)

百,贛

百,贛

天.294

天.294

(39)

百之

百之

天.294

天.294

對於這些簡文,有幾點情況需要說明一下:

1.葛陵村竹簡殘損嚴重,釋文引自河南省文物考古研究所《新蔡葛陵楚墓》1;天星觀簡尚未全部發表,釋文引自滕壬生《楚系簡帛文字編》一書中的文例。2所以,這兩種簡文衹能讀到一些殘句。

2.葛陵村簡的文字釋寫和殘簡的綴聯,參考了河南省文物考古研究所《新蔡葛陵楚墓》、宋華強《新蔡葛陵楚簡初探》和陳偉、彭浩主編《楚地出土戰國簡冊合集(二)》的成果,3書此志謝。

3.簡文出處,葛陵村竹簡簡稱“葛”,其後是簡號;天星觀竹簡簡稱“天”,其後是《楚系簡帛文字編》一書的頁碼。

4.根據(15)子西君和文夫人二人分祭,文夫人在前,以及他們祭祀的規格相同的特點,補出殘簡(1)、(2)的前後缺文。

5.(1)、(6)、(14)、(21)、(23)、(24)、(27)、(39)“百”字後帶“之”字,(18)、(29)、(38)“百”字後不帶“之”字。(16)、(20)“百”字後殘缺,是否帶“之”字,是否還有“贛”字,不詳。從文例看,“百”字後應該帶“之”,不帶“之”是省文,與位於“百”字後的“贛之”或省作“贛”同類(參看下文第三部分)。其他與此同樣情況的殘簡,不再一一加以說明。

6.(26)“

贛”屬於本文開頭所說的說辭,是貞人提出的對鬼神禱祠的方法。“凡是戊辰以會己巳禱之”與“

贛”屬於本文開頭所說的說辭,是貞人提出的對鬼神禱祠的方法。“凡是戊辰以會己巳禱之”與“

贛”之間空有四個字左右的距離,是事後寫上去的,說明此簡以上簡冊所記貞人在說辭中所說的禱祠已於戊辰至己巳這兩天實施。《廣雅•釋詁一》:“會,至也。”

贛”之間空有四個字左右的距離,是事後寫上去的,說明此簡以上簡冊所記貞人在說辭中所說的禱祠已於戊辰至己巳這兩天實施。《廣雅•釋詁一》:“會,至也。”

7.(32)“

![]() ”從“示”“丘”聲,當是丘神的專字,猶楚簡行神之“行”的專字作從“示”“行”聲。4

”從“示”“丘”聲,當是丘神的專字,猶楚簡行神之“行”的專字作從“示”“行”聲。4

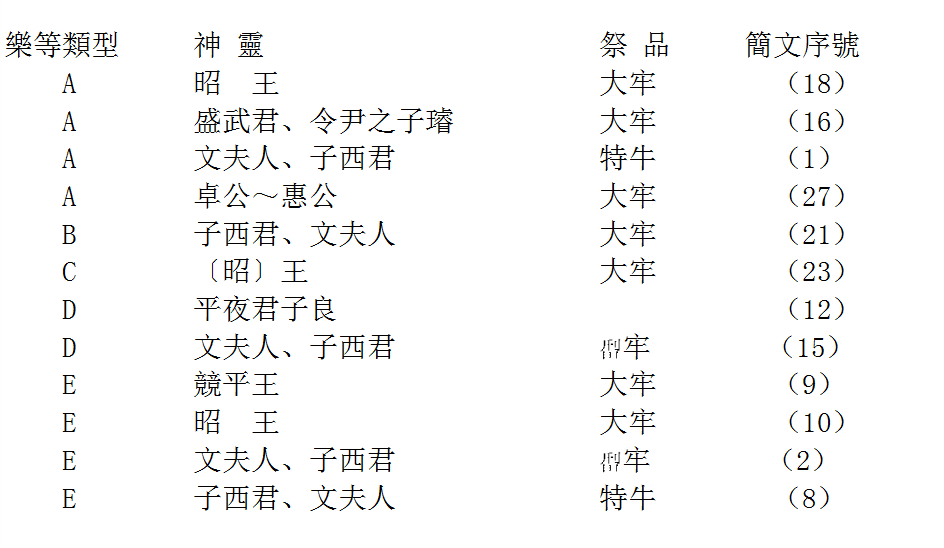

除去一些不能確定前後文字的殘簡外,根據“樂”“百”“贛”的不同組合形式,可以歸納為如下五類(為行文方便,“百”“贛”之後一律加上“之”字):

“樂之”當是“棧鐘樂之”之省,所以把它們歸併為一類。

A至E五類文字都位於被禱祠的神靈之後,“樂”“百”“贛”之後的代詞“之”,即指代前面的神靈。A至E五類與它之前的神靈及其祭品的關係如下所示:

此外,還有(30)的“巫”、(31)的“社”、(32)的“丘”、(33)的“夜□”和(34)、(35)的“白朝”,因“樂”後的文字不詳,故未列入。

從以上的歸納不難看出,“樂”“百”“贛”是禱祠神靈的動詞,其後的“之”指代被禱祠的神靈;被禱祠的神靈主要是人鬼,也就是墓主人的祖先。葛陵村楚墓墓主人和天星觀楚墓墓主人都是封君,被祭者的身份不是封君、君夫人,就是楚王(詳見下文第四部分),所以祭典十分隆重,如所進獻的犧牲不是“大牢”、“

![]() 牢”,就是“特牛”等。

牢”,就是“特牛”等。

“

![]() 牢”不見於古書。根據簡文,“

牢”不見於古書。根據簡文,“

![]() 牢”衹見於(2)、(15)禱祠子西君、文夫人。劉信芳先生把“

牢”衹見於(2)、(15)禱祠子西君、文夫人。劉信芳先生把“

![]() 牢”讀為“荊牢”,據(1)禱祠文夫人、子西君用“特牛”,說:“‘荊牢’與‘少牢’類。”5按:劉氏說“

牢”讀為“荊牢”,據(1)禱祠文夫人、子西君用“特牛”,說:“‘荊牢’與‘少牢’類。”5按:劉氏說“

![]() 牢”與“少牢”類,可從。葛陵村乙四.94號簡“

牢”與“少牢”類,可從。葛陵村乙四.94號簡“

![]() 牢”與“大牢”對言,就是很好的證明。但是對劉氏把“

牢”與“大牢”對言,就是很好的證明。但是對劉氏把“

![]() 牢”讀為“荊牢”的讀法,似乎要作點修正。“

牢”讀為“荊牢”的讀法,似乎要作點修正。“

![]() ”從“田”“刑”聲。上古音“刑”屬匣母耕部,“輕”屬溪母耕部,二字韻部相同,聲母都是喉音,音近可通。例如曾侯乙墓竹簡63號“

”從“田”“刑”聲。上古音“刑”屬匣母耕部,“輕”屬溪母耕部,二字韻部相同,聲母都是喉音,音近可通。例如曾侯乙墓竹簡63號“

![]() 車”即“輕車”。6“少”、“小”古本一字。古代“輕”與“小”、“少”字義有相通之處。《淮南子•氾論》高誘注:“輕,小也。”《史記•蘇秦列傳》司馬貞《索隱》引劉氏云:“少,謂輕之。”頗疑(2)、(15)“

車”即“輕車”。6“少”、“小”古本一字。古代“輕”與“小”、“少”字義有相通之處。《淮南子•氾論》高誘注:“輕,小也。”《史記•蘇秦列傳》司馬貞《索隱》引劉氏云:“少,謂輕之。”頗疑(2)、(15)“

![]() 牢”應該讀為“輕牢”,即“少牢”的另一種說法。《國語•楚語下》:“祀加於舉。天子舉以大牢,祀以會;諸侯舉以特牛,祀以大牢;卿舉以少牢,祀以特牛;大夫舉以特牲,祀以少牢;士食魚炙,祀以特牲;庶人食菜,祀以魚。”韋昭注,“大牢,牛羊豕也”;“特,一也”;“少牢,羊豕”。徐元誥說,“特牛,牛父也”。7

牢”應該讀為“輕牢”,即“少牢”的另一種說法。《國語•楚語下》:“祀加於舉。天子舉以大牢,祀以會;諸侯舉以特牛,祀以大牢;卿舉以少牢,祀以特牛;大夫舉以特牲,祀以少牢;士食魚炙,祀以特牲;庶人食菜,祀以魚。”韋昭注,“大牢,牛羊豕也”;“特,一也”;“少牢,羊豕”。徐元誥說,“特牛,牛父也”。7

二

現在討論“樂”“百”“贛”的意思。這三者是並列關係,根據後面第三部分所說,其順序是有意義的。為了討論方便,首先說“樂”,其次說“贛”,最後說“百”。

1.樂

“棧鐘樂之”在葛陵村簡中凡十見,大致來說,“棧”字原文有“延”“脠”“

![]() ”三種寫法,後一種寫法不見於字書。天星觀簡“棧鐘”之“棧”作“鎆”。“延”“鎆”“棧”古音相近。我曾經指出,“鎆鐘”之“鎆”即《爾雅•釋樂》“大鐘謂之鏞……小者謂之棧”的“棧”,“棧鐘”也就是編鐘。8陳偉、徐在國兩位先生先後指出葛陵村簡“延鐘”“脠鐘”“

”三種寫法,後一種寫法不見於字書。天星觀簡“棧鐘”之“棧”作“鎆”。“延”“鎆”“棧”古音相近。我曾經指出,“鎆鐘”之“鎆”即《爾雅•釋樂》“大鐘謂之鏞……小者謂之棧”的“棧”,“棧鐘”也就是編鐘。8陳偉、徐在國兩位先生先後指出葛陵村簡“延鐘”“脠鐘”“

![]() 鐘”即天星觀簡的“鎆(棧)鐘”,也應該指編鐘,9無疑是正確的。

鐘”即天星觀簡的“鎆(棧)鐘”,也應該指編鐘,9無疑是正確的。

《詩•周南•關雎》有“鐘鼓樂之”之語。簡文“棧鐘樂之”與之用語相似。歷代經師多把“鐘鼓樂之”之“樂”讀為快樂之“樂”,解釋為“娛悅”。“棧鐘樂之”之“樂”當非此義。從“棧鐘樂之”省作“樂之”或“樂”來看,此“樂”字應該讀為音樂之“樂”。古代漢語名詞往往可以用作動詞,所以“古者謂作樂為樂”。10簡文“樂”即用此義。《禮記•樂記》“比音而樂之”,孫希旦說:“比次歌曲,而以樂器奏之。”11簡文的“樂之”是為神靈奏樂的意思。後面第三部分還將要說到,“樂之”所奏之樂器,除了“棧鐘”之外,還應該包括鼓、磬等。

2.贛

到目前為止,學術界對“贛”的解釋有不同意見,據《楚地出土戰國簡冊合集(二)•葛陵楚墓竹簡》彭浩、賈連敏兩位先生的注,有五種之多。12在這五種之中,宋定國、賈連敏和宋華強三位先生據《說文》把“贛”讀為“竷”,訓為“舞”,13最值得注意。由於《說文》學家對於“竷”字的說解文字存在異議,所以我在這裏對《說文》“竷”字說解多說幾句。

《說文》夊部:竷,繇也,舞也。樂有章。從章,從夅,從夊。《詩》曰‘竷竷舞我’。”按:大、小徐本文字相同,唯大徐本“從”作“从”。說解所引《詩》“竷竷舞我”見於《毛詩•小雅•伐木》,傳本作“坎坎鼓我”。陸德明《釋文》引《說文》“竷”字說解“繇也,舞也”作“舞曲也”。《伐木》“坎坎鼓我”的下一句是“蹲蹲舞我”,《說文》士部“墫”字說解引作“墫墫舞我”。因為存在這樣一些問題,所以《說文》學家多對“竷”字的說解文字表示懷疑。例如段玉裁注就說“繇”當作“䚻”,上“也”字衍;改“竷竷舞我”為“竷竷鼓我”。14甚至還有人認為“《詩》曰竷竷舞我”是後人所加。王筠比較謹慎,他說:“‘竷’下引《詩》‘竷竷舞我’,段氏改‘舞’為‘鼓’,於理甚合,而與許說不合。字在夊部,故說曰‘舞也’。此‘舞’字不誤,則引《詩》定當作‘舞’矣。”15陳奐、馬宗霍等人也主張《說文》引《詩》不誤。陳奐說“竷竷舞我”是合“坎坎鼓我,蹲蹲舞我”兩句而言;16馬宗霍說許慎蓋本齊、韓《詩》。17王、陳、馬三氏的說法雖然不同,但他們都主張“竷”字說解不誤。“坎坎鼓我”之“鼓”,除傳統說法當擊鼓講外,還可以當搖動講。例如《易•繫辭上》“鼓之舞之以盡神”,李鼎祚《集解》引荀爽曰:“鼓,動也。”“舞”也有動義。《禮記•樂記》:“舞,動其容也。”可見“鼓”、“舞”的意思是相通的,所以“鼓舞”二字連言表示手足舞動,如《孔子家語•辨政》齊有一足之鳥章:“天將大雨,商羊鼓舞。”後面第六部分所引桓譚語和王逸語,亦有“鼓舞”連言。據此,齊、韓《詩》似認為“坎坎鼓我”與“蹲蹲舞我”同。許慎蓋本齊、韓《詩》,故他將“坎坎鼓我”引作“竷竷舞我”。如果齊、韓《詩》對“坎坎鼓我”之“鼓”的訓釋真的像我們所推測的那樣,即使《說文》“竷竷舞我”之“舞”是“鼓”字之誤,也不影響《說文》對“竷”的訓釋。

眾所周知,舞蹈的特點是通過手足的動作表現感情的,所以“舞”從“舛”。“舛”從“夊”從“㐄”。《說文》有:“夊,行遲曳夊夊。象人兩脛有所躧也。凡夊之屬皆從夊。”《說文》是講字的本義的。許慎既然把“竷”字收在夊部,其義當與夊有關,正如王筠所說“舞也”不誤。其實,“繇也”也不誤。《禮記•檀弓下》:“人喜則斯陶,陶斯詠,詠斯猶,猶斯舞。”傳本於此下還有“舞斯慍”一句。據陸德明《釋文》,古本當無此句。自“喜”以下,四變而至“舞”。鄭玄注:“陶,鬱陶也。詠,謳也。猶,當為‘搖’,聲之誤也。搖為身動搖也。秦人‘猶’‘搖’聲相近。”孫希旦說:“愚謂喜者,外境順心而喜也。陶者,喜心鼓盪於內而欲發也。詠者,喜發於外而為詠歌也。詠歌不已,則至於身體動搖;動搖不已,則至於起舞也。”18郭店楚簡《性自命出》34號有與《檀弓下》“人喜則斯陶”一段相當的文字,“猶”作“猷”。19“猷”“猶”古本一字。《爾雅•釋詁》“鬱陶、繇,喜也”,郭璞注引《檀弓下》“人喜則斯陶,陶斯詠,詠斯猶”說:“猶,即繇也,古今字耳。”“繇”“猶”“猷”音近古通,20“繇”“搖”皆從“䍃”得聲。《說文》“竷,繇也”之“繇”,即《檀弓下》“詠斯猶,猶斯舞”之“猶”,按照鄭玄注的說法,應該讀為“搖”。於此可見,《說文》“竷”字說解“繇也,舞也”當本《檀弓下》“猶斯舞”,大概許慎所據本“猶”作“繇”。至於陸德明《釋文》為什麼會把“繇也,舞也”引作“舞曲也”,我在這裏提出一種猜測,供大家參考。“繇”“由”二字音近古通,21“由”“曲”二字形近易誤。22頗疑《說文》“竷”字說解一本作“由也,舞也”,在傳抄過程中,“由”誤為形近的“曲”,後人覺得文字有問題,妄將“曲”移到“舞”字之下,並刪去一“也”字,遂成為陸德明《釋文》所引的樣子。這一誤文為《玉篇》《廣韻》等所承襲,所以《玉篇》《廣韻》等訓“竷”為“舞曲名”。總之,傳本《說文》“竷”字說解文字是有根據的。

上錄簡文(15)、(25)“樂且竷之”之“且”是連詞,表示“樂”“竷”二者之間的並列關係,跟《詩•小雅•車舝》“式歌且舞”之“且”的用法相同。像這種用法的“且”字,還見於同墓竹簡甲三.401“於九月薦且禱之”,零.452“皆告且禱之”。一般來說,舞是有樂伴奏的,所以往往樂、舞連言。例如:《大戴禮記•五帝德》“夔作樂,以歌籥舞,和以鐘鼓”。“樂且竷之”的意思是為神靈一邊奏樂一邊跳舞。於此可見,宋定國、賈連敏和宋華強三位先生把“贛”讀為“竷”,據《說文》訓為“舞也”,於文意十分合適,無疑是正確的。近年發表的清華楚簡《子儀》4~5號文字,也可以證明這一點,簡文如下:

〔公〕乃張大侯於東奇之外,禮子儀。亡<乍(作)>禮,23隋貨以贛(竷),24公命竆韋

![]() (升)琴奏甬(鏞),

(升)琴奏甬(鏞),

![]() (歌)曰……25

(歌)曰……25

這段文字是說,秦穆公釋放長期囚禁在秦國的楚國大臣子儀(申公鬭克),為他舉行賓射禮,行禮的時候,所用樂有“贛”“昇琴奏鏞”“歌”。整理者把“贛”讀為“竷”,據《說文》“竷”字說解,謂其用法與葛陵村簡“贛(竷)”字相同。26

3.百

據《楚地出土戰國簡冊合集(二)•葛陵楚墓竹簡》彭浩、賈連敏兩位先生注等所說,學術界對簡文“百”的解釋有七種之多,至今尚無定論。27我認為要想正確理解“百”是什麼意思,首先要瞭解“百”在簡文中所處的位置。

從有“百”字的A、B、C三類簡文來看,其特點是,A類“百”位於“〔棧鐘〕樂之”與“竷之”之間,B類“百”位於“竷之、樂之”之前,C類“百”位於“竷之”之前。A類共七例,B、C兩類各一例,當以A類為常規形式,B類是A類另一種記錄形式(參看下文第三部分),C類是A類的簡便形式。我們已知“棧鐘樂之”“樂之”和“竷之”的意思,那麼位於它們之間的“百”就不難索解了。

《周禮•春官•大司樂》有一段講祭祀的文字,對於我們理解簡文的“百”很有幫助,內容如下:

乃分樂而序之,以祭、以享、以祀。乃奏黃鐘,歌大呂,舞《雲門》,以祀天神。乃奏大蔟,歌應鐘,舞《咸池》,以祭地示。乃奏姑洗,歌南呂,舞《大㲈》,以祀四望。乃奏蕤賓,歌函鐘,舞《大夏》,以祭山川。乃奏夷則,歌小呂,舞《大濩》,以享先妣。乃奏無射,歌夾鐘,舞《大武》,以享先祖。

眾所周知,古代樂、歌、舞三位一體。所以這段文字,不論是祀天神、祭地祇、還是享人鬼,都是以“奏”“歌”“舞”的次序進行的。將A 類簡文“樂”“百”“竷”與之對照,不難看出“樂”相當於“奏”,“竷”相當於“舞”,“百”無疑相當於“歌”。

《山海經•大荒西經》有“爰有百樂歌儛之風”語。“儛”是“舞”的俗字,28所以《文選》卷四六王元長(融)《三月三日曲水詩序》李善注引“儛”作“舞”。將A類簡文“樂”“百”“竷”與《山海經》“百樂歌儛”對照,同樣可以看出“百”無疑相當於“歌”。

根據前面所引清華楚簡《子儀》文字,也可以得出上述結論。將《子儀》所說秦穆公為子儀舉行賓射禮所用樂與卜筮簡Α類所用樂相互對照,雖然樂次有所不同,但是它們之間的對應關係還是十分清楚的。卜筮簡的“樂”“竷”與《子儀》的“升琴奏鏞”“竷”相當,那麼剩下的“百”與“歌”也應該相當。注意,《子儀》的“歌”緊位於“升琴奏鏞”之後,而卜筮簡Α類的“百”緊位於“樂”之後。

根據以上所說,簡文“百”與“歌”相當。這有兩種可能:一是簡文“百”為“歌”的假借字,如簡文“贛”為“竷”的假借字一樣;一是簡文“百”義同“歌”,如簡文“贛(竷)”義同“舞”一樣。在這兩種可能中,後一種找不到有關資料的證明,而前一種卻能得到有關資料的支持,所以,我傾向簡文“百”是“歌”字的假借。上古音“百”屬幫母鐸部,“歌”屬見母歌部。從表面上看,不論是聲母還是韻部,這兩個字的字音似乎都相差較遠,但是從有關情況看,它們在古代的讀音確實是有關係的。關於上古音幫、見二母和鐸、歌二部的字音關,已有人論及。為了使大家瞭解,我在下面稍舉點例子,否則的話,難以使人信服。

先說聲母。古文獻中有幫、見二母通轉的例子。例如:《神農本草經》中品說“狗脊”一名“百枝”。29“狗”屬見母。《說文》田部“㽘”字說解:“趙魏謂陌為㽘。”《淮南子•地形》高誘注也有類似的說法。30阡陌之“陌”古本作“百”,所以段玉裁注將《說文》“㽘”字說解的“陌”改作“百”。31“㽘”屬見母。《莊子》的《齊物論》“南郭子綦隱机而坐”,《徐无鬼》“南郭子綦”作“南伯子綦”,32“郭”屬見母,“伯”屬幫母。《周禮•春官•司几筵》“凡喪事……其柏席用萑黼純”,鄭玄注:“柏,‘椁’字磨滅之餘。椁席,藏中神座之席也。”王念孫不同意鄭注“柏”是“椁”字磨滅之餘的說法,他說:“柏者,‘椁’之借字……‘椁’、‘柏’聲相近,故字相通。”33按:王說可從。“柏”屬幫母,“椁”屬見母。《老子》王弼本第二十章“我獨泊兮其未兆”之“泊”,陸德明《釋文》所據王本作“廓”,34馬王堆漢墓帛書《老子》乙本作“博”,35“廓”屬溪母,“博”屬幫母,“泊”屬並母。“貉”從“各”聲,後世作“貊”,從“百”聲,這是因為“貉”古讀為“百”的原故。36“貉”或作“貈”。37金文中有一個從“貈”聲的“

![]() ”,讀為“固。38“各”“固”屬見母。《說文》月部說“霸”“從月䨣聲”;雨部說“䨣”“從雨革聲,讀若膊”。39按:金文“霸”字的異體,師父鼎把形旁“月”改作聲旁“帛”,40霸伯簋等把形旁“月”改作聲旁“各”,41曾仲大夫蛕簋作從“雨”“格”聲。42用作月相的“霸”和用作霸王的“霸”,傳世文獻或作“魄”和“伯”。43“霸”有必駕切和匹陌切兩讀,分別屬幫母和滂母,“䨣”有匹各切和古核切兩讀,分別屬滂母和見母,“伯” “魄”“帛”分別屬幫母、滂母和並母,“革”“各”“格”屬見母。《周禮•秋官•朝士》“令邦國、都家、縣鄙慮刑貶”,鄭玄注:“故書……貶為‘窆’。杜子春云:‘窆,當為禁’。”“貶”“窆”屬幫母,“禁”屬見母。上博楚簡《柬大王泊旱》8+3號“吾所得地膚中者,無有名山名溪欲祭於楚邦者乎”,44陳斯鵬博士說“膚”疑讀為“莒”,簡文所記可能指《史記•楚世家》“簡王元年,北伐滅莒”之事。45按:陳說可從,已得到許多學者的贊同。金文莒國之“莒”或作從“竹”“膚”聲,46故“膚”可以讀為“莒”。“膚”屬幫母,“莒”屬見母。郭店楚簡《窮達以時》3號“河浦”作“河”,11號“造父”作“造古”,47“

”,讀為“固。38“各”“固”屬見母。《說文》月部說“霸”“從月䨣聲”;雨部說“䨣”“從雨革聲,讀若膊”。39按:金文“霸”字的異體,師父鼎把形旁“月”改作聲旁“帛”,40霸伯簋等把形旁“月”改作聲旁“各”,41曾仲大夫蛕簋作從“雨”“格”聲。42用作月相的“霸”和用作霸王的“霸”,傳世文獻或作“魄”和“伯”。43“霸”有必駕切和匹陌切兩讀,分別屬幫母和滂母,“䨣”有匹各切和古核切兩讀,分別屬滂母和見母,“伯” “魄”“帛”分別屬幫母、滂母和並母,“革”“各”“格”屬見母。《周禮•秋官•朝士》“令邦國、都家、縣鄙慮刑貶”,鄭玄注:“故書……貶為‘窆’。杜子春云:‘窆,當為禁’。”“貶”“窆”屬幫母,“禁”屬見母。上博楚簡《柬大王泊旱》8+3號“吾所得地膚中者,無有名山名溪欲祭於楚邦者乎”,44陳斯鵬博士說“膚”疑讀為“莒”,簡文所記可能指《史記•楚世家》“簡王元年,北伐滅莒”之事。45按:陳說可從,已得到許多學者的贊同。金文莒國之“莒”或作從“竹”“膚”聲,46故“膚”可以讀為“莒”。“膚”屬幫母,“莒”屬見母。郭店楚簡《窮達以時》3號“河浦”作“河”,11號“造父”作“造古”,47“

![]() ”從“古”聲,“古”屬見母,“浦”“父”分別屬幫母和並母。清華楚簡《鄭文公問太伯》甲本5號、乙本4號“故其腹心”,48即《左傳》昭公二十八年等的“布其腹心”,49“故”屬見母,“布”屬幫母。幫、滂、並三母都是唇音,跟見母這種特殊的聲母交替現象如何解釋,學術界有不同意見。我對古音韻學是門外漢,在此就不妄加說明,以免貽笑大方。50

”從“古”聲,“古”屬見母,“浦”“父”分別屬幫母和並母。清華楚簡《鄭文公問太伯》甲本5號、乙本4號“故其腹心”,48即《左傳》昭公二十八年等的“布其腹心”,49“故”屬見母,“布”屬幫母。幫、滂、並三母都是唇音,跟見母這種特殊的聲母交替現象如何解釋,學術界有不同意見。我對古音韻學是門外漢,在此就不妄加說明,以免貽笑大方。50

再說韻部。鐸部是魚部入聲。古代魚部與歌部關係密切,有許多學者談到,我在這裏僅舉三個例子作為代表。《周易•豫》六三爻辭“盱餘,悔”之“盱”,阜陽漢簡《周易》67號作“歌”,51“盱”屬魚部。《詩•齊風•猗嗟》之“猗嗟”,上博楚簡《孔子詩論》22號作“於差”,52“於”屬魚部,“猗”屬歌部。郭店楚簡《六德》的虛詞“者”或寫作“多”,53“多”屬歌部,“者”屬魚部。虞萬里先生曾撰專文討論殷周指稱詞“多”“者(諸)”的關係,說殷用“多”,周用“者(諸)”,“多”“者(諸)”的興替,“揭示出殷周兩民族端知章三系字的不同讀音”。54按:虞說如符合歷史語言實際情況,實際上也反映出歌、魚二部字音關係密切。正因為古代魚、歌二部的字音關係密切,所以魚部入聲的鐸部與歌部的字音也有關係。就拿“百”字及其所從聲旁“白”字來說,在古代有讀入歌部。馬王堆漢墓帛書《五十二病方》第283行疽病方藥名“百合”作“罷合”,55“罷”屬歌部的例子。《儀禮•士喪禮》“夏葛屨,冬白屨”,《周禮•天官•屨人》鄭玄注引和《通典》卷八四《禮四四•凶六•襲》引“白”作“皮”,“皮”屬歌部。古史傳說中的人物“伯益”,《漢書•敘傳》作“百儀”,《世本》、《呂氏春秋•求人》、《漢書•律曆志上》等作“化益”,56“化”屬歌部。舊認為“化益”之“化”是“伯”字之誤,不一定對。前面說過,從“百”聲的“貊”或作從“各”聲的“貉”,而從“各”聲的“

![]() ”是《說文》“駕”字的籀文,“駕”屬歌部。值得注意的是,從“各”聲的“骼”或作“髂”,57《玉篇》骨部以“髂”為“䯊”字的重文。“䯊”與“歌”的古文字“訶”都從“可”聲。58

”是《說文》“駕”字的籀文,“駕”屬歌部。值得注意的是,從“各”聲的“骼”或作“髂”,57《玉篇》骨部以“髂”為“䯊”字的重文。“䯊”與“歌”的古文字“訶”都從“可”聲。58

楚國文字“歌”通常也寫作“訶”,但是前面所引清華楚簡《子儀》“歌”字寫法比較特別,從“可”從“克”作“

![]() ”。這種寫法的“歌”字,除見於《子儀》5號簡之外,還見於6號簡。趙平安先生說,“

”。這種寫法的“歌”字,除見於《子儀》5號簡之外,還見於6號簡。趙平安先生說,“

![]() ”是雙聲符字,“可”、“克”二旁皆聲。59按:趙說可從。葛陵村楚簡“丑”字或加注“主”聲作“

”是雙聲符字,“可”、“克”二旁皆聲。59按:趙說可從。葛陵村楚簡“丑”字或加注“主”聲作“

![]() ”,60“

”,60“

![]() ”與“

”與“

![]() ”同類。黃生《字詁》說:“克與可同義,但轉其聲耳。”61值得注意的是,“克”與“核”古通,62而馬王堆漢墓帛書《五十二病方》第186行“核”作從“革”聲的“㮖”。63上引《說文》“霸”字聲旁“䨣”也從“革”聲,“霸”與“魄”“伯”古通,而“魄”“伯”與“百”皆從“白”得聲。這是“百”“歌”二字間接可以通用的例證。

”同類。黃生《字詁》說:“克與可同義,但轉其聲耳。”61值得注意的是,“克”與“核”古通,62而馬王堆漢墓帛書《五十二病方》第186行“核”作從“革”聲的“㮖”。63上引《說文》“霸”字聲旁“䨣”也從“革”聲,“霸”與“魄”“伯”古通,而“魄”“伯”與“百”皆從“白”得聲。這是“百”“歌”二字間接可以通用的例證。

總之,“樂”“百”“贛”之“百”在簡文中所處的位置與樂次的“歌”相當,而“百”與“歌”的字音在古代有關,所以我認為此種用法的“百”應該讀為“歌”。

三

許多學者指出,“樂”“歌”“竷”屬於禱祠的娛神儀式。根據以上所說,無疑是正確的。娛神的目是希望神靈降臨,求其賜福禳災。從上錄簡文看,一套完整的娛神儀式是由“樂”“歌”“竷”三個部分組成的。但是,有時不必全用,衹取其中“樂”“竷”或“歌”“竷”兩個部,或取其中“樂”一個部分。例如禱祠昭王,(18)用“樂”“歌”“竷”,而(23)用“歌”“竷”,(10)衹用“樂”。衹取“樂”“歌”“竷”中的某一部分,似乎沒有“歌”或“竷”,這種情況值得注意。

據王國維《釋樂次》所說,諸侯以上禮之盛者用樂的次序是:金奏始,次升歌,次下管,配以舞,金奏終。金奏始是迎賓,金奏終是送賓。64錢玄《三禮通論》的《禮儀編》也談到這個問題。65我從他們所引的書證中選出三條作為例子,以便大家瞭解。《儀禮•燕禮•記》“若以樂納賓,則賓及庭,奏《肆夏》”,鄭玄注:“《肆夏》,樂章也,今亡。以鐘鎛播之,鼓磬應之,所謂金奏也。”《儀禮•鄉飲酒禮》“賓出,奏《陔》”,鄭玄注:“《周禮•鐘師》‘以鐘鼓奏《九夏》’,是奏《陔夏》則有鐘鼓矣。鐘鼓者天子諸侯備用之,大夫士,鼓而已。”《禮記•明堂位》:“季夏六月,以禘禮祀周公於大廟……升歌《清廟》,下管《象》,朱干玉戚,冕而舞《大武》,皮弁素積,裼而舞《大夏》。”

簡文“樂”“歌”“竷”的“樂”相當“金奏”。“金奏”既用於迎賓,又用於送賓。事死如事生。凖此,簡文“樂”應該既用於迎神,又用於送神。大概是由於這種原因,簡文多把“樂”寫在“歌”“竷”之前,衹有(21)把“樂”寫在“歌”“竷”之後,它們之間,正好行成互補。俞樾《古書疑義舉例》有“蒙上文而省例”和“探下文而省例”。66此後,許多學者也說到古代漢語中這兩種省文形式。屬於“樂”“歌”“竷”者,“歌”竷”之後大概蒙上文省去“樂”;屬於“歌”“竷”“樂”者,大概“歌”“竷”之前探下文省去“樂”。“樂之”之後的“百”“竷”省去“之”和“百之”之後的“竷”省去“之”,屬於前一種情況,可以互證。根據上引《子儀》文字,除“奏鏞”外,還有“升琴”;《儀禮》鄭玄注,“金奏”用鐘、鎛,兼有鼓、磬。67卜筮簡文的“樂”大概也應該如此,除“棧鐘”之外,還應該包括鼓、磬等樂器。“歌”相當“升歌”。“升歌”有樂器伴奏。其實,凡是歌都是如此。《詩•魏風•園有桃》“我歌且謠”,毛傳:“曲合樂曰歌,徒歌曰謠。”《楚辭•九歌•東皇太一》:“疏緩節兮安歌,陳竽瑟兮浩倡。”於此可見,取“歌”“竷”這兩個部分娛神,當有竽瑟之類樂器伴奏,衹是無“金奏”而已;與之相反,取“樂”這個部分娛神,衹有“金奏”,而無“歌”“竷”。

四

截至葛陵村簡公佈的2003年年底為止,楚國卜筮簡共有七批,它們分別出自望山M1、天星觀M1、包山M2、秦家嘴M1、M13、M99、葛陵村M1001。68卜筮簡說辭所說禱祠的神靈很多,有天神、地祇和人鬼。根據這兩種情況,或許有人會提出兩個問題:

1、為什麼在望山M1等七批卜筮簡中,衹有天星觀卜筮簡和葛陵村卜筮簡所說禱祠用樂舞呢?

2、為什麼在天星觀卜筮簡和葛陵村卜筮簡所說禱祠的眾多神靈中,衹有少數神靈用樂舞呢?

要回答這兩個問題,先要瞭解出土這七批卜筮簡的墓葬主人身份。在望山M1等七座墓葬中,衹有望山M1、天星觀M1、包山M2和葛陵村M1001四座墓墓主人的身份比較清楚。

望山M1的墓主人叫悼固,是楚悼王的第三代孫,以悼王之諡為氏;他的祖、父分別叫東宅公、王孫喿。從簡文說他“未有爵位,尚速得事”等來看,悼固雖是王室成員,但生前未有職事。69

天星觀M1的墓主人叫番勝70,當是番國的後裔,故以“番”為氏71;從簡文稱他為“邸陽君番勝”來看,他是一位封君。72下面將要談到,簡文多次禱祠的“卓公至惠公”可能是番勝的曾祖和父親,他們都沒有封號,看來番勝可能是初封者。

包山M2的墓主人叫卲

![]() ,他是楚昭王的第五代孫,文平夜君子良的第四代孫。子良見於《左傳》哀公十七年,是楚昭王之子,被封為平夜君,“文”是他的諡。卲官至左尹,所以簡文稱他為“左尹卲”或“左尹”。73

,他是楚昭王的第五代孫,文平夜君子良的第四代孫。子良見於《左傳》哀公十七年,是楚昭王之子,被封為平夜君,“文”是他的諡。卲官至左尹,所以簡文稱他為“左尹卲”或“左尹”。73

葛陵村M1001的墓主人叫成,據宋華強博士考證,他是楚昭王之孫,文平夜君子良之子;他繼承了子良的封地,所以又稱“平夜君成”。平夜君子良諡“文”,所以平夜君子良又稱“平夜文君”。平夜君成的母親簡文稱為“文夫人”,當是用她丈夫的諡稱呼她。74

於此可見,天星觀M1和葛陵村M1001的墓主人都是封君,前者是邸陽君番勝,後者是平夜君成。根據上文第三部分所引王國維《樂次考》說,諸侯以上才能用金奏。春秋戰國時期,禮樂崩毀,諸侯僣越用天子之禮,而諸侯的封君如同侯國國君,可以用諸侯之禮。因為平夜君成和邸陽君番勝都是封君,所以他們二人在禱祠神靈時才有資格用金奏之樂。

從上文第一部分所引簡文來看,葛陵村簡用樂的神靈有競平王、昭王、平夜文君、文夫人、子西君、盛武君、令尹之子璿。昭王、平夜文君、文夫人與平夜君成的關係前面已經說過,此不贅言。競平王是昭王之父,平夜君成之祖。研究者多認為子西君即見於《左傳》哀公十六年和《史記•楚世家》的令尹子西,他是平王之子,昭王之庶兄。75那麼,令尹之子璿的“令尹”可能就是指子西,“璿”即他的兒子。盛武君也是一位封君,可能與平夜文君同輩。甲三.201號殘簡有“祭競平王以逾至文君”之語,這裏所說祭祀的對象,大概是指競平王、昭王、平夜文君三世。

天星觀簡用樂的神靈有卓公至惠公、東城夫人。卓公至惠公當是邸陽君番勝的近世祖先,以葛陵村甲三201號簡“競平王以逾至文君”例之,“卓公”與“惠公”之間大概僅隔一代。那麼,卓公、惠公分別是番勝的曾祖和父親。

在葛陵村簡零.282號有“禱五世”,秦家咀M3簡有“塞禱五世以至親父母”和秦家咀M99簡有“禱之於五世王父母順至親父母”等語。上面所說的葛陵村卜筮簡和天星觀卜筮簡所用樂的祖先,主要在“五世”範圍之內。

古代祭祀祖先的活動是在宗廟裏舉行的,卜筮簡所說禱祠祖先的活動也應該如此。先秦時期的宗廟制度,據漢代經師的說法,天子七廟,諸侯五廟,大夫二廟,士一廟。76前面說過,春秋戰國時期,禮樂崩毀,諸侯用天子之制,封君、大夫用諸侯之制。也就是說,當時的封君、大夫五廟,所以封君、大夫祭五世。當然,封君、大夫祭五世跟當時的小宗“五世而遷”的宗法制度和喪服制度也有關係。因為五世是禱祠主人的直系近親,所以用比其他神靈更為隆重的儀式來祈求他們對自己的保佑。

葛陵村卜筮簡禱祠子西君、文夫人有一個特別的現象,值得注意。子西君與文夫人合祭時,子西君的名字在前,如(8)、(21);分祭時,文夫人的名字在前,如(1)、(2)、(15)。前一種情況,可能文夫人附於子西君之廟一同合祭,反映了男尊女卑的思想;後一種情況,可能文夫人和子西君各自在自己之廟祭祀,反映了被祭者與祭者之間的親疏關係。《左傳》隱公五年《經》《傳》都講到為魯桓公之母仲子立廟,在當時已認為不合禮制。如果平夜君成確實為他母親文夫人立廟,已超出五廟之制,當然是不合禮制的。如前面所說,子西君是令尹子西,他是昭王之兄,如果平夜君成確實為他立廟,也是不合禮制的。

五

天星觀卜筮簡所記用樂神靈還有巫、社、丘、白朝、夜□。白朝、夜□性質不詳,所以我們在這裏衹談巫、社、丘為什麼也用樂。

巫是人與鬼神之間的媒介,在古人日常生活中有許多事情需要通過巫來決定,所以巫在古人的心目中佔有很重要的地位。有的巫死後上升為神,得到人們的供奉和祭祀。早在殷商時期,卜辭裏就有祭巫的記載。例如:《甲骨文合集》34138號“寧風巫九豕”;34155號“今日帝于巫豕一、犬一”。《左傳》隱公十一年記魯隱公為公子時被鄭人所俘,隱公“賂尹氏而禱于其主鐘巫”。《史記•封禪書》說漢高祖六年,“詔御史,令……長安置祠祝官、女巫。其……荊巫,祠堂下、巫先”,司馬貞《索隱》:“巫先,謂古巫之先有靈者,蓋巫咸之類也。”楚墓卜筮簡也有這方面的記載,如望山M1卜筮簡113號“嘗巫”;119號“

![]() 禱大夫之私巫”。77據此,巫主實際上具有家族保護神的作用。

禱大夫之私巫”。77據此,巫主實際上具有家族保護神的作用。

社是土地神。土地養育萬物,是人類賴以生存的基礎,所以古人很重視對社的祭祀。據《禮記•祭法》等記載,天子、大夫以上可以自立社,大夫以下不能自立社,但可以“成群立社”。據上文所說,戰國時期的封君用諸侯之制,那麼邸陽君番勝所用樂之社,當然是自立之社。如果說巫主是家族的保護神,那麼社神當是地方的保護神,所以社神在古人的心目中也佔有很重要的地位,並不亞於祖先神。例如《考工記•匠人》講社、祖之神位,是“左祖右社”。不過古人認為社神會作祟於生人,如北大漢簡《蒼頡篇》52號說“祟在社場”,《諸病源候論•風病諸候下•鬼邪候》說“社祟”,敦煌寫卷P.2856《發病書》說“祟在社公”。78貞人因主人生病擬禱祠社,其目的是祈求社神的保護,禳除殃咎,“以延年益壽”。傳世文獻也有這方面的記載,如《韓非子•外儲說右下》說秦襄王病,百姓為之祠社。

戰國時期,“丘”已指丘墓。《墨子•節葬下》:“丘壟必巨。”《呂氏春秋•孟冬》“營丘壟之大小、高卑、薄厚之度”,高誘注:“丘,墳也。”在漢魏以來鎮墓文和買地券提到的鬼神中,常常見到“丘丞、墓伯”。79天星觀簡的丘神,當如漢魏以來鎮墓文和買地券的“丘丞”之類。古人認為丘墓所葬的死人化為鬼,作祟於生人,如睡虎地秦簡《日書》甲種《詰》篇29背壹~31背壹所說的“丘鬼”和24背貳所說的“故丘鬼”。80禱祠丘神的目的,是讓丘神管束丘鬼作祟於生人,祛除病人殃咎。

根據以上所說,可以看出巫、社、丘在古人生活中佔有重要地位,不難理解天星觀卜筮簡為什麼會禱祠巫、社、丘跟禱祠祖先一樣,也用樂。

六

說到楚墓卜筮簡“樂”“歌”“竷”等屬於禱祠的歌舞娛神儀式,不得不使我們聯想到《楚辭》的《九歌》。前面曾引到《九歌》的詩句,也可以說明這一點。王逸《楚辭章句•九歌章句敘》說:

《九歌》者,屈原之所作也。昔楚國南郢之邑,沅、湘之間,其俗信鬼而好祠,其祠必作歌樂鼓舞以樂諸神。屈原放逐,竄伏其域,懷憂苦毒,愁思沸鬱。出見俗人祭祀之禮,歌舞之樂,其詞鄙陋,因為作《九歌》之曲。81

《太平御覽》卷五七二引,“其祠”之後有“於夜”二字。82據此引文,楚國“歌樂鼓舞以樂諸神”是在夜晚進行的。

王逸是東漢南郡宜城人。宜城南距楚國故都不太遠,所以他在《九思•敘》中說:“逸與屈原同土共國。”83上引王逸《九歌章句敘》說,“昔楚國南郢之邑,沅、湘之間,其俗信鬼而好祠,其祠必作歌樂鼓舞以樂諸神”,應該是可信的。民間如此,朝廷也是如此。桓譚說:

昔楚靈王驕逸輕下,簡賢務鬼,信巫祝之道,齋戒潔鮮,以祀上帝,禮群神,躬執羽紱,起舞壇前。吳人來攻,其國人告急,而靈王鼓舞自若,顧應之曰:“寡人方祭上帝,樂明神,當蒙福祐焉。”84

“樂”“歌”“竷”等說的正是“歌樂鼓舞以樂諸神”、“樂明神”。我想,以上對楚墓卜筮簡說辭“樂”“百”“贛”的解釋,或許對於《楚辭•九歌》的研究具有一定的參考價值。

本文舊稿寫於十多年前,因考慮到把卜筮簡“樂”“百”“贛”之“百”讀為“歌”的意見,一定會遭到學術界人士的批評,所以一直沒有拿出來發表。在此期間,曾請史傑鵬博士看過,得到他的認可。近來反復思考,覺得把簡文“百”讀為“歌”,不論是從文義來說還是從字音來說,都是能夠成立的,雖說楚人把“歌”寫作“百”有點怪,但是比起楚人其他的用字來說就不算怪了。例如大家熟知的“一”作“

![]() ”;又如十二地支之一的“卯”作“嬛”等。85“

”;又如十二地支之一的“卯”作“嬛”等。85“

![]() ”與“一”、 “嬛”與“卯”,不僅字形差距很大,而且它們之間的讀音差距也很大。86所以,我決定把舊稿加以修改發表,向大家請教。

”與“一”、 “嬛”與“卯”,不僅字形差距很大,而且它們之間的讀音差距也很大。86所以,我決定把舊稿加以修改發表,向大家請教。

2018年1月4日

補記:

最近,《江漢考古》公佈的隨州棗樹林春秋曾國墓出土的嬭加編鐘銘文中,“歌舞”的“歌”作“

![]() ”。87“歌”字的這種寫法是首次發現,十分重要,它的字形結構反映“訶(歌)”字在先秦時期的讀音,除了見母的喉音之外,還有幫母之類的唇音,證明本文把楚墓卜筮簡說辭中的“樂”“百”“贛”之“百”讀為“歌”是有道理的。遺憾的是本文已經寫就,衹好在文末加寫一則補記,對這麼重要的資料加以說明。

”。87“歌”字的這種寫法是首次發現,十分重要,它的字形結構反映“訶(歌)”字在先秦時期的讀音,除了見母的喉音之外,還有幫母之類的唇音,證明本文把楚墓卜筮簡說辭中的“樂”“百”“贛”之“百”讀為“歌”是有道理的。遺憾的是本文已經寫就,衹好在文末加寫一則補記,對這麼重要的資料加以說明。

“

![]() ”字從“言”從“可”從“皮”。春秋金文“歌”字多寫作“訶”88,從“言”“可”聲。“

”字從“言”從“可”從“皮”。春秋金文“歌”字多寫作“訶”88,從“言”“可”聲。“

![]() ”當是在“訶”之上加注聲符“皮”而成;為了字形結構勻稱,把“可”旁與“皮” 旁並列寫在“言”旁之上。上古音“訶(歌)”屬見母歌部,“皮”屬並母歌部,二字韻部相同,唯聲母一個是喉音,一個是唇音。據“可”字的反文“叵”,可以證明“訶”字確實可以加注聲符“皮”。

”當是在“訶”之上加注聲符“皮”而成;為了字形結構勻稱,把“可”旁與“皮” 旁並列寫在“言”旁之上。上古音“訶(歌)”屬見母歌部,“皮”屬並母歌部,二字韻部相同,唯聲母一個是喉音,一個是唇音。據“可”字的反文“叵”,可以證明“訶”字確實可以加注聲符“皮”。

《說文》丂部:“可,肯也。”新附:“叵,不可也。从反可。”對古文字特點有所瞭解的人都會知道,古文字正反不別。例如:《古璽彙編》4856~4858號“可以正下”、4860~4861號“可以正民”89、4864號“可以正曲”和郭店楚簡《老子》甲組21號“可以為天下母”等的“可”,90原文皆反書作“叵”。《書•堯典》:“岳曰:异哉,試可乃已。”《史記•五帝本紀》與此相當的文字作“嶽曰:异哉,試不可用而已”,以《堯典》的“可”用為“叵”。於此可見,“可”在古代又讀為“叵”。 上古音“叵”屬滂母歌部。在古代漢語中,有一種比較特殊的語言現象,一個詞具有兩個相反的意義。傳統訓詁學把這種現象稱為“反訓”。“可”既表示能的意思,又表示不能的意思,即屬於這種情況。後世為了區別“可”的這兩種用法,利用“可”字的兩種寫法和兩種讀音,把正寫喉音的“可”表示能的意思,把反寫唇音的“可”表示不能的意思,於是從“可”分化出一個“叵”。慧琳《一切經音義》卷十三“叵知”注說“叵”“或作頗”。劉淇、裴學海認為“叵”、“頗”同音,訓為“遂”的“叵”或作“頗”。91“頗”從“皮”得聲,所以上博楚簡《慎子曰恭儉》3號正“中凥(處)而不皮(頗)”句,以“皮”為“頗”。92以上所說有關“叵”字的情況,足以說明“

![]() ”字所從“皮”是加注的聲符。

”字所從“皮”是加注的聲符。

上古音“皮”雖然屬並母,但是從“皮”得聲的字多屬幫母,如波、紴、跛、鞁、彼、柀、詖、陂、貱等字。就“皮”字本身來說,在古文字中也往往讀為幫母,如幫母的“彼”,古文字以“皮”為之,93僅白於藍《簡帛古書通假字大系》就收有三十九例。“

![]() ”字所加注的聲符“皮”,也有可能讀作幫母的音。

”字所加注的聲符“皮”,也有可能讀作幫母的音。

大家知道,曾國至少在春秋晚期已成為楚國的附庸,其地在戰國時期屬於楚國的疆域。嬭加編鐘銘文“歌”作“

![]() ”,說明楚國地區見母的“歌”確實有幫母之類的唇音,證明我把楚墓卜筮簡“樂”“百”“贛”之“百”讀為“歌”,並非胡說八道。

”,說明楚國地區見母的“歌”確實有幫母之類的唇音,證明我把楚墓卜筮簡“樂”“百”“贛”之“百”讀為“歌”,並非胡說八道。

最後,還需要說明一下,本文第二部分第3節曾引到“白”與“皮”、“百”與“罷”通用的例子,而“百”從“白”得聲,“罷”與“皮”古通。94根據此點和“

![]() (歌)”字所從“皮”是加注的聲符,那麼“百”與“歌”無疑也可以通用。

(歌)”字所從“皮”是加注的聲符,那麼“百”與“歌”無疑也可以通用。

2019年9月11日

今天上午,讀到《文物》2019年第9期刊登的程浩《清華簡〈禱辭〉與戰國禱祀制度》一文。程文對清華大學藏戰國竹簡《禱辭》進行了介紹和研究,說《禱辭》共分八節,“在奉獻祭品的儀式中還有奏樂的環節,如第一節最末的‘三日百’。‘百’曾在新蔡簡、天星觀簡的祭禱記錄中出現過”。據本文所說,《禱辭》“三日百”之“百”,顯然也應該讀為歌舞之“歌”。

2019年10月10日

註釋:

1河南省文物考古研究所:《新蔡葛陵楚墓》,大象出版社,2003年,第186~231頁,圖版六九~一九六。

2滕壬生:《楚系簡帛文字編》,湖北教育出版社,1995年。

3宋華強:《新蔡葛陵楚簡初探》,武漢大學出版社,2010年。陳偉、彭浩主編:《楚地出土戰國簡冊合集(二)》, 文物出版社,2013年。

4滕壬生:《楚系簡帛文字編》,第168、169頁。

5劉信芳:《楚系簡帛釋例》,安徽大學出版社,2011年,第268頁。

6裘錫圭、李家浩:《曾侯乙墓竹簡釋文與考釋》,湖北省博物館《曾侯乙墓》,中華書局,1989年,上冊,第518頁考釋(137)。

7徐元誥:《國語集解》(王樹民、沈長雲點校),中華書局,2002年,第516頁。

8李家浩:《信陽楚簡“樂人之器”研究》,中國社會科學院簡帛研究中心編輯《簡帛研究》第三輯,廣西教育出版社,1998年,第1~5頁。

9陳偉:《新蔡楚簡零釋》,饒宗頤主編《華學》第六輯,紫禁城出版社,2003年,第97頁。徐在國:《從新蔡葛陵楚簡中的“延”字談起》,武漢大學簡帛研究中心主辦《簡帛》第一輯,上海古籍出版社,2006年,第199~201頁。

10王引之語。見王氏《經義述聞》卷十四“忌日不樂”條,江蘇古籍出版社影印,1985年,總第322頁。

11孫希旦:《禮記集解》(沈嘯寰、王星賢點校),中華書局,1989年,下冊,第976頁。

12陳偉、彭浩主編:《楚地出土戰國簡冊合集(二)》,第69~70頁注〔154〕。

13宋定國、賈連敏:《新蔡“平夜君成”墓與出土楚簡》,艾蘭、邢文編《新出簡帛研究》,文物出版社,2004年,第21頁。宋華強:《新蔡簡“百之”、“贛”解》,武漢大學簡帛研究中心主辦《簡帛》第三輯,上海古籍出版社,2008年,第133~136頁;《新蔡葛陵楚簡新探》,第253~254頁。

14段玉裁:《說文解字注》第五篇下,上海古籍出版社影印,1981年,總第233頁上欄。

15王筠:《說文釋例》卷十六《存疑》,中華書局影印,1998年,總第396頁上欄。

16陳奐:《詩毛氏傳疏》,北京市中國書店影印,1984年,中冊,卷十六,第20頁上。

17馬宗霍:《說文解字引經考•引詩考》,董蓮池主編《說文解字研究文獻集成》,作家出版社,2006年,第八冊,第292頁下欄。

18孫希旦:《禮記集解》(沈嘯寰、王星賢點校),上冊,第271頁。

19荊門市博物館:《郭店楚墓竹簡》,文物出版社,1998年,第63、180頁。李天虹:《郭店竹簡〈性自命出〉研究》,湖北教育出版社,2003年,第171~173頁。

20參看高亨《古字通假會典》(董治安整理),齊魯書社,1989年,第714頁【繇與猷】、【繇與猶】條。

21參看高亨《古字通假會典》(董治安整理),第714~716頁【繇與由】條。

22參看王念孫《讀書雜志》卷一之一“由禱”條,江蘇古籍出版社影印,1985年,總第8頁下欄;項楚《敦煌文學叢考》,上海古籍出版社,1991年,第607、626~627頁。

23楚簡文字“亡”、“乍”二字形近易訛,如郭店楚簡《六德》36號“乍(作)”即訛誤作“亡”。此簡文字“亡”,疑是“乍”的訛誤,讀為“作”。“作禮”,行禮。關於楚文字“亡”、“乍”二字訛誤的問題,參看張峰《楚文字訛書研究》第六章第一節,上海古籍出版社,2016年,第124~134頁。

24“隋貨”,趙平安先生讀為晉國大臣“隋會”。見趙氏《秦穆公放歸子儀考》,《文字•文獻•古史──趙平安自選集》,中西書局,2017年,第330頁;《〈子儀〉歌、隋與幾個疑難字的釋讀──兼及〈子儀〉的文本流傳》,《新出簡帛與古文字古文獻研究續集》,中西書局,2018年,第106~107頁。

25清華大學出土文獻研究與保護中心編、李學勤主編:《清華大學藏戰國竹簡(陸)》,中西書局,2016年,上冊,第74~75頁;下冊,第128頁。

26參看清華大學出土文獻研究與保護中心編、李學勤主編:《清華大學藏戰國竹簡(陸)》,下冊,第131頁注釋〔一八〕。

27陳偉、彭浩主編:《楚地出土戰國簡冊合集(二)》,第69頁注〔153〕。晏昌貴:《巫鬼與淫祀──楚簡所見方術宗教考》,武漢大學出版社,2010年,第253~256頁。

28參看歐昌俊、李海霞《六朝唐五代石刻俗字研究》,巴蜀書社,2004年,第135頁。

29馬繼興主編:《神農本草經輯注》,人民衛生出版社,2017年,第163頁。《太平御覽》卷九九○引“百枝”作“百丈”。按:“脊”、“丈”古音不近,疑“丈”是“支”字之誤。“支”、“枝”古通。上古音“脊”屬精母錫部,“枝”、“支”屬章母支部。古代精、章二母字音有關,支、錫二部陰入對轉。

30參看王念孫《讀書雜志》卷九之四“元澤”條,總第803頁下欄~804 頁上欄;何寧《淮南子集釋》,中華書局,1998年,上冊,第332頁。

31段玉裁《說文解字注》,上海古籍出版社影印,1983年,總第696頁下欄。

32郭慶藩:《莊子集釋》(王孝魚整理),中華書局,1978年,第四冊,第848頁注【一】郭慶藩案語。

33王引之:《經義述聞》卷九“柏席”條引,總第209頁下欄。

34陸德明:《經典釋文》,中華書局影印,1983年,總第357頁上欄。

35國家文物局古文獻研究室:《馬王堆漢墓帛書〔壹〕》,文物出版社,1980年,老子乙本及卷前古佚書圖版第二三五上,釋文頁第96頁。

36見《周禮•春官》的《肆師》和《甸祝》鄭玄注。參看高享《古字通假會典》(董治安整理),第883頁 【貊與百】條。

37參看高亨《古字通假會典》(董治安整理),第781頁【貈與貉】條。

38裘錫圭:《古文字論集》,中華書局,1992年,第427頁。李學勤:《夏商周文明研究》,商務印書館,2015 年,第97~99頁。

39此據小徐本,大徐本“革”下無“聲”字。

40容庚:《金文編》(張振林、馬國權摹補),中華書局,1985年,第478頁。

41山西省考古研究所大河口墓地聯合考古隊:《山西翼城縣大河口西周墓地》《考古》2011年第7期,第15頁圖五。謝堯亭:《“格”與“霸”及晉侯銅人》,陝西省考古研究院、上海博物館:《陝西韓城出土芮國文物暨周代封國考古學研究國際學術研討會文稿(二)》,第419-420頁,上海博物館,2012年8月13-15日期。

42容庚:《金文編》(張振林、馬國權摹補),第478頁。

43參看王國維《生霸死霸考》,《觀堂集林》,中華書局影印,1961年,第一冊,總第19~22頁;高亨《《古字通假會典》(董治安整理),第922~923頁【伯與霸】、924頁【魄與霸】條。

44馬承源主編:《上海博物館藏戰國楚竹書(四)》,上海古籍出版社,2004年,第47、52、197、202頁。

45陳斯鵬:《〈柬大王泊旱〉編聯補議》,簡帛研究網,2005年3月10日。陳偉:《〈簡大王泊旱〉新研》,《新出楚簡研讀》,武漢大學出版社,2010年,第192、195頁。

46容庚:《金文編》(張振林、馬國權摹補),第296頁。

47荊門市博物館:《郭店楚墓竹簡》,第27、145頁。袁國華:《郭店楚簡文字考釋十一則》,《中國文字》新廿四期,藝文印書館,1998年,第141頁。李家浩:《讀〈郭店楚墓竹簡〉瑣議》,《中國哲學》第二十輯《郭店楚簡研究》,遼寧教育出版社,1999年,第353~355頁。

48清華大學出土文獻研究與保護中心編、李學勤主編:《清華大學藏戰國竹簡(陸)》,上冊,第59、65頁,下冊,第119、125頁。

49參看白於藍《簡帛古書通假字大系》,第341頁“故與布”條,福建人民出版社,2017年。

50《風俗通義•山澤》:“河者,播也,播為九流,出《龍圖》也。”此以“播”為“河”的聲訓。“河”跟“歌”的古文字“訶”、“

![]() ”一樣也從“可”聲,而聲訓字“播”屬幫母。

”一樣也從“可”聲,而聲訓字“播”屬幫母。

51韓自強:《阜陽漢簡〈周易〉研究》,上海古籍出版社,2004年,第7、53~54、112~113頁。

52馬承源主編:《上海博物館藏戰國楚竹書(一)》,上海古籍出版社,2001年,第34、152頁。

53李家浩:《關於郭店竹書〈六德〉“仁類䠢而速”一段文字的釋讀》,中國文化遺產研究院編《出土文獻研究》第十輯,中華書局,2011年,第42、50~51頁;黃德寬主編《安徽大學漢語言文字研究叢書•李家浩卷》,安徽大學出版社,2013年,第265~267。

54虞萬里:《由甲骨刻辭多字結構說到多諸之音義及其民族與時地》,《榆枋齋學術論集》,江蘇古籍出版社,2001年,第439~491頁。

55馬繼興:《馬王堆古醫書考釋》,湖南科學技術出版社,1992年,第539頁。魏啟鵬、胡翔驊:《馬王堆漢墓醫書校釋》,成都出版社,1992年,第118頁。張顯成:《簡帛藥名研究》,西南師範大學出版社,1997年,第173~174頁。

56朱起鳳:《辭通》,上海古籍出版社,1982年,下冊,卷二三,第117~118頁,總第2599~2600頁。

57見《漢書•揚雄傳下》。參看楊樹達《漢書窺管》,第676頁,上海古籍出版社,1984年。

58容庚:《金文編》(張振林、馬國權摹補),第147、621頁。李學勤主編、沈建華、賈連翔編:《清華大學藏戰國竹簡【壹—三】文字編》,中西書局,2014年,第66、236頁。

59趙平安:《〈子儀〉歌、隋與幾個疑難字的釋讀──兼及〈子儀〉的文本流傳》,《新出簡帛與古文字古文獻研究續集》,第101~104頁。

60張新俊、張勝波:《葛陵楚簡文字編》,巴蜀書社,2008年,第220頁。李天虹:《楚囯銅器與竹簡文字研究》,湖北教育出版社,2012年,第188頁。

61黃生撰、黃承吉合按:《字詁義府合按》(包殿淑點校),中華書局,1984年,第39頁。在此需要指出的是,黃生認為《說文》“克”字所收二古文,“即可字之變文”,是不可信的。

62宗福邦、陳世饒、蕭海波主編:《故訓匯纂》,商務印書館,2003年,第179頁注68、69。

63馬王堆漢墓帛書整理小組:《馬王堆漢墓帛書〔肆〕》,文物出版社,1985年,圖版第23頁,釋文注釋第48頁。

64王國維:《觀堂集林》,第一冊,總第84~104頁。

65錢玄:《三禮通論》,南京師範大學出版社,1996年,第553~556頁。

66俞樾等:《古書疑義舉例五種》,中華書局,1983年,第37~39頁。

67參看孫詒讓《周禮正義》(王文錦、陳玉霞點校),中華書局,1987年,第七冊,第1885~1886頁。

68秦家嘴M1、M13、M99三墓竹簡,參看晏昌貴《秦家嘴卜筮祭禱簡釋文輯校》,《巫鬼與淫祀──楚簡所見方術宗教考》,第371~376頁。

69湖北省文物考古研究所、北京大學中文系:《望山楚簡》,第136頁。

70番勝之“勝”,竹簡原文作從“力”“

”聲,即“勝”字的異體。參看白於藍《古璽印文字考釋(四篇)》之一,《拾遺錄──出土文獻研究》,第285~286頁,科學出版社,2017年。

”聲,即“勝”字的異體。參看白於藍《古璽印文字考釋(四篇)》之一,《拾遺錄──出土文獻研究》,第285~286頁,科學出版社,2017年。

71黃盛璋:《當陽兩戈銘文考》,《江漢考古》1982年第1期,第43頁。

72湖北省荊州地區博物館:《江陵天星觀1號楚墓》,《考古學報》1982年第1期,第111頁。

73湖北省荊沙鐵路考古隊:《包山楚墓》,文物出版社,1991年,上冊,第334~337頁。

74宋華強:《新蔡葛陵楚簡初探》,第113~118頁。

75參看吳靜安《春秋左氏傳舊注疏證續》,東北師範大學出版社,2005年,第三冊,第1519~1520頁;梁玉繩《史記志疑》,中華書局,2006年,第二冊,第1016~1017頁。

76見《穀梁傳》僖公十五年、《禮記》的《王制》、《祭統》等。此是僅就不同階層的廟數而言的,具體內容,這些文獻卻有出入。

77湖北省文物考古研究所、北京大學中文系:《望山楚簡》,第39、41、78頁。

78北京大學出土文獻研究所:《北京大學藏西漢竹簡(壹)》,第9、30、53、114頁,上海古籍出版社,2015年。

79參看吳榮曾《鎮墓文中所見到的東漢道巫關係》,《先秦兩漢史研究》,中華書局,1995年,第370頁。

80睡虎地秦墓竹簡整理小組:《睡虎地秦墓竹簡》,文物出版社,1990年,圖版第104、105頁,釋文注釋第212、213頁。

81洪興祖:《楚辭補注》(白化文等點校),中華書局,1983年,第55頁。

82李昉等:《太平御覽》,中華書局影印,1995年,第三冊,總第2584頁上欄。

83洪興祖:《楚辭補注》(白化文等點校),第314頁。

84李昉等:《太平御覽》,第三冊,卷五二六,總第2389頁下欄。朱謙之:《新輯本桓譚新論》,中華書局,2009年,第54頁。

85李家浩:《關於葛陵村楚簡所記曆日地支用字“嬛”等的一點意》,待刊。

86郭店楚簡《六德》19號以“能”為“一”。參看陳偉《郭店竹書別釋》,湖北教育出版社,2002年,第116頁、120頁校釋〔四〕。

87郭長江、李曉楊、凡國棟、陳虎:《嬭加編鐘銘文的初步釋讀》,《江漢考古》2019年第3期,第12頁圖六、圖版六、三一。

88容庚:《金文編》(張振林、馬國權摹補),第147、621頁。陳斯鵬、石小力、蘇清芳:《新見金文字編》,福建人民出版社,2012年,第74、269頁。

89“民”從吳振武先生釋。詳見吳氏《釋戰國“可以正民”成語璽》,湖南省博物館編《湖南博物館文集》,嶽麓書社,1991年,第49~51頁。

90羅福頤主編:《古璽彙編》,文物出版社,1981年,第440~441頁。荊門市博物館:《郭店楚墓竹簡》,第4頁。

91俞敏監修、謝紀鋒編纂:《虛詞詁林》,黑龍江人民出版社,1992年,第135頁“叵”字條《古書虛字集釋》、512頁“頗”字條《助字辨略》。

92馬承源主編:《上海博物館藏戰國楚竹書(六)》,上海古籍出版社,2007年,第97、278頁。

93王輝:《古文字通假字典》,2008年,第566頁,中華書局。白於藍:《簡帛古書通假字大系》,第440~442頁“皮與彼”條。

94白於藍:《簡帛古書通假字大系》,第442頁“皮與罷”條。

(李家浩,安徽大學漢字發展與應用研究中心出土文獻與中國古代文明研究協同創新中心,合肥 230601)

(本文原載:《出土文獻綜合研究集刊》第十輯)

作者簡介:

李家浩,1945年出生于湖北荆州市,教授,博士研究生导师。主要从事出土文献与古文字学教学和研究工作。1981年获中国社会科学院青年语言学家奖,1992年获中国钱币学会第1届金泉奖。主要著作有:《著名中年语言学家自选集·李家浩卷》(安徽教育出版社2002年)、《安徽大学汉语言文字研究丛书·李家浩卷》(安徽大学出版社2013年)等。另有合著多部。