董珊 |“宅兹中国”——何尊新說

★ “中國”二字最早见于“何尊”★

何尊是寶鶏青銅器博物館最重要的一件藏品。1963年秋,出土于寶鶏東北郊賈村鎮村民陳湖家後院斷崖,1966年9月,寶鶏市博物館王光永在市區廢品收購站發現此器,遂徵集爲館藏文物。1975年,因中國國家文物局調集全國新出土的文物精品籌備展覽,此器來到北京,馬承源先生在除銹時發現內底有銘文12行,122字(其中合文3),因其器主名“何”,遂定名爲何尊。因其器、銘均具有重大歷史價值和藝術價值,2002年1月,中國國家文物局印發了《首批禁止出國(境)展覽文物目錄》,何尊名列其中。

2006年7月,我因帶隊調查寶鶏青銅器博物館藏品,曾對何尊有長時間的觀察并作文字記錄。自從何尊發現銘文以來,至今已經過近40年的研究,銘文涵義逐漸清晰,但仍有些待考的疑難問題。近年由於古文字學的發達和古文字資料的大量刊佈,我們又看到了何尊銘文研究的新進展。本文擬根據調查記錄詳述何尊器形、紋飾、鑄造工藝,并重做銘文的釋文及考釋。

何尊的器物類型,屬於在商周之際流行的無肩圓體尊(觚形尊)。器形厚重,保存狀况良好。惟器底發現時已經有一個破洞,從初拓本看,損及周圍銘文五字“氏克”、“大令”、“廷”。其中“大”字殘剩字頭,“令”字殘剩字尾。從後來的拓本看,此洞似又有破損,“令”字完全不見,并傷及“隹”、“告”二字。此洞已用樹脂膠從外底補粘,碎裂的銅片亦粘在相應的位置上。今器外表及器底有複製時所采用白色脫模矽膠材料的痕迹。

總的來看,俯視尊口,口爲正圓形。尊體由上至下,可分爲口沿、頸、腹、圈足四個部分。頸與腹、圈足之間,有兩條窄素面凹帶作爲間隔,明顯可分爲三段。口沿與頸的分界,自外壁看不清楚;但從內壁看,自口沿以下開始,就緩慢向圓角正方形過渡,頸部、圈足截面也都是圓角正方

形。腹部截面爲前後略長的圓角長方形。爲下文描述時指稱的方便,現規定以閱讀銘文的方向爲正面。有關測量數據見下表。

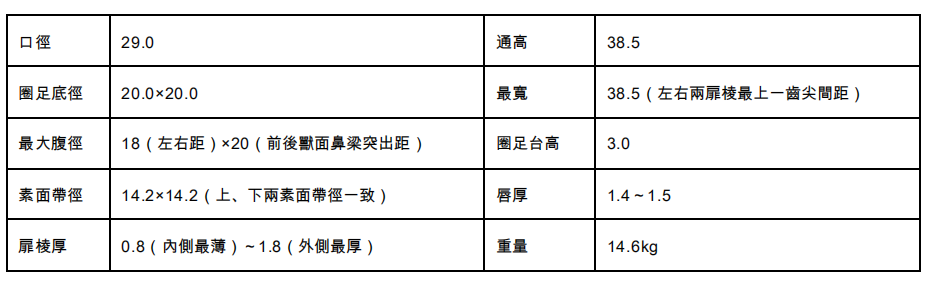

何尊數據(單位:cm):

一、器 形

尊口爲圓形,大敞口;口沿外捲延展近于水平,沿面較寬;厚方唇,唇壁接近垂直。口沿以下緩慢收束成頸,頸下壁曲綫近于斜直。頸、腹之間,有素面凹帶爲間隔。尊腹微鼓,因外壁紋飾堆高,腹內壁隨之凹陷,自內、外壁來看最大腹徑,都居于腹中部。下腹壁略內收,形成腹內圜

底。腹與圈足之間,亦間隔以素面凹帶。圈足上壁向外斜侈接弧綫展成水平,又垂直向下折成高臺階狀,折棱既薄且銳,臺階之壁與唇壁是上下呼應的兩段垂綫。圈足底沿較寬,向內傾斜形成倒鈎。自圈足內壁看,臺階之折棱處爲圓轉角。圈足內壁與尊外底之間,有四個三角形支撑結構,分

置于圈足內壁四邊正中。

以素面凹帶爲界,尊體上、中、下三段高度之比例,即口沿至頸底:腹:圈足≈16:12:10。

平視尊外壁,可以圓轉角爲界,比較明顯地分成四面,四面中綫均隆起透雕扉棱。

二、紋 飾

何尊上段紋飾帶,飾以四個三角紋與兩組獨體龍紋的組合。

四個三角紋以獨體龍紋帶之上緣細陽綫作爲底邊。相鄰三角紋的兩底角之間留有小間隙。三角紋兩腰作弧形細陽綫,相交于扉棱處爲其頂角。以扉棱爲對稱軸,三角紋內飾兩條變形淺浮雕倒龍紋,龍紋身體與三角形兩腰弧度相等,龍身與三角形斜邊之間有一獨立的橢圓形的目紋,以凹短綫爲瞳孔。龍身附有四段羽紋分支,以象徵其首、足、羽。

三角紋下的獨體龍紋共有四個,以左、右扉棱爲界,分爲前後兩組。每組各以前、後扉棱作軸對稱。作爲對稱軸的扉棱兩側有淺浮雕紋飾,組成“非”字形;再向兩側各置一條淺浮雕獨體龍紋,左、右兩龍紋首部向對。龍首似蛇,有一對凸目,具短陰綫瞳孔。口部向下,首後接“5”字形曲折的身、尾,尾部上揚內捲。無足。龍身有“3”字形陰綫勾勒,以表示鱗紋。

尊腹部以左右扉棱爲界,前、後各飾一組大獸面紋。每組大獸面紋以前後扉棱爲鼻梁及額中綫,向兩側軸對稱展開。獸面有半球狀突出的目,以深凹圓點表示瞳孔,陰綫勾勒“臣”字形眼眶,眼眶上臥一道浮雕粗眉,以短縱陽綫表示眉毛。裂口,鼻翼翻捲,下頜上捲,末端露微捲的短齒,捲齒高聳出器表。頭上有捲角,角根粗壯,角分11節,呈“C”字形內捲,角尖亦高聳出器表。頭後有浮雕“心”字形耳,以陰綫表示耳孔、耳廓。獸面後側竪立一個大羽紋,以表示簡省的獸身及尾、羽;大羽紋下置“C”字形的足、爪,爪分三趾,爪後連一個小羽紋以表示爪距。獸面的額、鼻、頰、頜、身、尾、足、爪等浮雕表現的部位,均以陰綫羽紋勾勒其細部。

圈足上壁以左右扉棱爲界,前後也裝飾一組浮雕獸面紋。此獸面有橢圓形的目,短陰綫瞳孔,鼻翼翻捲,下頜上鈎,心字形小耳上有十字陰刻,“C”字形捲角,以細陰綫表示分爲8節。獸首後分置一個表示身、尾的大羽紋。圈足上的獸面紋省略了眉、足爪等部位,比腹部獸面簡略。

以上三段紋飾帶,在主體紋飾的間隙,均填飾以細密的陽綫雷紋。按照裝飾部位的不同,雷紋也作不同的處理,表現出幾種不同的形式及其組合關係。1、圓角方形單螺旋大雷紋,一般說來,在陽綫浮雕所圍成的一個較小的區域內,僅裝飾一個大雷紋,例如腹部獸首捲角與捲齒的空隙、頸部龍紋捲尾的空隙等;2、三角狀雷紋,例如三角紋頂點附近裝飾的長三角雷紋,3、中、小型單螺旋或雙螺旋雷紋及其組合:這類雷紋多呈“T”、“S”形組合,往往填飾于較窄長的空隙,或者小型與中型雷紋組合使用,以分割、鑲嵌或襯托大雷紋。

四面扉棱形式相同。每面的扉棱,以素面帶爲間隔,也可以分爲三組。上段一組扉棱,有兩對相對的齒牙以及最上面的一個單獨的長齒,長齒起始于口沿外壁下,沿水平方向外展,其末端又下折,大大超出尊口沿唇壁,長齒形狀勾勒幷誇大了口沿翻捲的趨勢。在中段腹部,每條扉棱由一個獨齒和一對相對的齒構成,其上兩齒有斜上外展的分支。下段圈足扉棱,每組只有一對齒,其下齒斜而向下外展而又有一個向上的勾,斜下外展的部分,勾勒幷誇大了圈足壁向外斜侈的趨勢。扉棱既寬又厚,均以鏤空手法表現,三組扉棱各有一對鏤空處呈“T”字形的齒牙。未鏤空的部分,有細陰綫羽紋勾勒齒牙的形狀。自正面看,兩側扉棱如同短翅。

據上述,何尊器形圓中寓方,柔中有剛,其紋飾采用了高浮雕、淺浮雕與减地陰綫、陽綫相結合的手法來表現,其主與次、繁與簡對比得當,是所謂“三層花”紋飾類型中比較繁複的代表。鏤空的扉棱使得厚重的尊體有靈動之感,又勾勒幷誇大了器形綫條的趨勢,綫條有向兩側延伸的錯覺。雖然尊體是上寬下窄,但尊體高度與最上面兩個扉棱的間距相等,整個器形略呈高度與底邊相等的倒置等腰三角形,而圈足下折的垂直部分甚高,起到穩定作用。器形與紋飾的完美結合,使何尊器形特別莊嚴厚重、裝飾特別豐富瑰奇,給人以壯美的感受。

三、鑄造工藝的觀察

觀察可知,何尊應由一塊內範、十二塊外範(其中四塊腹範上嵌8塊活動範)、一塊底範渾鑄而成。每塊腹壁外範上各嵌設一個角尖範、一個齒尖範,總共8塊活動範。內範隨尊腔形狀。與前後腹外範浮雕獸額、鼻梁相對應處,其內壁隨外壁形狀凹陷,則內範此處應該凸出。自內壁看不到銘文範片邊緣的痕迹。因爲尊底不容易被打磨,我們懷疑,銘文可能是

直接刻在內範上,或者銘文範的泥片在軟濕的時候就貼在內範上,幷且其邊緣被處理得很好。

內範與外範合範處應在口沿部,但此處打磨極好,不見絲毫範綫。外範有垂直分範和水平分範兩種情况。各條扉棱的內側雖經打磨,但仍然留下了很多範綫痕迹。據此可知,外範沿扉棱垂直分爲四個部分,扉棱即是相鄰兩範合範處。

由于何尊體積較高大,應有水平分範,以减少脫範的難度。水平分範最好就是在兩條素面凹窄帶處,將外範分爲上、中、下三部分。但素面帶打磨極爲光滑,難尋範綫痕迹。

經過觀察,腹、圈足之間的水平分範證據有二:1、正面腹部扉棱與圈足扉棱錯位,圈足扉棱偏向左側約12.5px,其上的垂直範綫與上面扉棱的範綫不在一條直綫上,因此,這是此處圈足范與腹範分爲兩塊的證據之一。2、正面腹右獸面鼻翼下緣被削平(此處獸足部份亦鑄造不精),與左邊比較,差12.5px左右。這說明在合範時,由于腹右外範稍大于左範,左右兩範上緣對齊時,右範的下緣就擠占了腹、圈足之間素面帶的位置。因此采取削掉腹右外範下緣的方法,來保證此處素面帶的寬度。由以上可見,腹、與圈足之間存在水平分範,分範處就在素面帶上。

頸與腹之間的水平分範痕迹也十分難找。後腹左獸面的獸角擠掉了其上素面帶一半寬度,其上的頸部紋飾亦微微偏下。我們認爲,如果此處頸、腹是一塊範,那麽設計外範花紋時,决不會發生這種失誤。這種失誤,也只有在頸、腹之間采取水平分範,組裝上、下范塊時才會發生。因此尊頸、腹之間也存在水平分範。

何尊腹部獸角尖與獸齒尖均聳出器表,一次脫範的難度非常大。經觀察,角尖采用嵌在外範上的活範塊鑄就,其活范塊的範綫痕迹,分別位于前左角第8節、前右角第9節、後右角第8節,後左角第9節。這些痕迹雖經打磨,但仍可辨認。齒尖應與角尖采取同類的活範塊,但範綫痕迹多被打磨掉了。

外底範與外範的合範處應在圈足底沿處。圈足前後內壁隨獸面鼻、額的凸起而有凹陷,說明外底範此處爲凸出的形狀,與內範腹部情况類似。

在素面帶上可以觀察到兩三個模糊的墊片痕迹,因爲尊壁較厚,墊片多被融入;打磨又好,所以多數墊片都看不見。

左右兩條扉棱的最上一齒皆爲補鑄,其痕迹明顯。

整器打磨光滑。扉棱處外側打磨好,內側範綫打磨未盡。外底及圈足內壁未經打磨。

器表無銹處呈銀灰色,說明青銅成分中的鉛、錫含量較高。器表外壁及腔體內壁銹蝕不嚴重,口沿內外壁多成片翠綠色銹斑。綠銹剝落處,可見紅色銹斑。

四、銘文新釋

下面根據最新研究,先釋寫銘文如下:

隹(唯)王初

(遷)宅于成周,復爯(稱)珷(武)王豊(禮)祼自天。才(在)亖(四)月丙戌,王

(遷)宅于成周,復爯(稱)珷(武)王豊(禮)祼自天。才(在)亖(四)月丙戌,王

![]() (誥)宗小子于京室,曰:“昔才(在)爾考公氏,克逑玟(文)王,肆玟(文)王受茲大[令(命)]。隹(唯)珷(武)王既克大邑商,則廷告于天,曰:‘余其宅茲中或(國),自之

(誥)宗小子于京室,曰:“昔才(在)爾考公氏,克逑玟(文)王,肆玟(文)王受茲大[令(命)]。隹(唯)珷(武)王既克大邑商,則廷告于天,曰:‘余其宅茲中或(國),自之

![]() (辥)民。’烏(嗚)虖(呼)!爾有唯小子亡戠(職),

(辥)民。’烏(嗚)虖(呼)!爾有唯小子亡戠(職),

![]() (視)于公氏有

(視)于公氏有

![]() (功)于天,

(功)于天,

![]() (徹)令(命)敬享哉!

(徹)令(命)敬享哉!

![]() 王龏(恭)德,谷(欲)天臨我不每(敏)。”王咸

王龏(恭)德,谷(欲)天臨我不每(敏)。”王咸

![]() (誥),何錫貝卅(三十)朋,用

(誥),何錫貝卅(三十)朋,用

![]() 公寶尊彝,隹(唯)王五祀。

公寶尊彝,隹(唯)王五祀。

下面來解釋字詞並疏通文義。

“

![]() ”,讀為“遷”,字從“

”,讀為“遷”,字從“

(

(

![]() )”聲、右下角之“奐”爲加注聲符。該字又見於大盂鼎(《集成》02837):“亟畢遷自厥土”和宜侯夨簋(《集成》04320)“遷侯于宜。”這三例字形雖各有殘泐,但彼此對看,可以確認都是“

)”聲、右下角之“奐”爲加注聲符。該字又見於大盂鼎(《集成》02837):“亟畢遷自厥土”和宜侯夨簋(《集成》04320)“遷侯于宜。”這三例字形雖各有殘泐,但彼此對看,可以確認都是“

”字。《說文·舁部》“

”字。《說文·舁部》“

![]() (

(

![]() )”字有異體作“

)”字有異體作“

![]()

(

![]() ,古文作

,古文作

![]() )”,何尊銘文此字若除去加注聲符“奐”,剩余的部份與《說文》“

)”,何尊銘文此字若除去加注聲符“奐”,剩余的部份與《說文》“

![]() ”字相當,左側即“

”字相當,左側即“

”。類似的“

”。類似的“

![]() ”旁寫法,也見於新蔡簡乙四031號簡、上博五《競建內之》篇第6號簡等。[1]

”旁寫法,也見於新蔡簡乙四031號簡、上博五《競建內之》篇第6號簡等。[1]

《左傳》定公六年:“于是乎遷郢于鄀,而改其政,以定楚國。”楚國都稱“郢”,“遷宅于成周”與“遷郢于鄀”文例相同,都是講遷都。

“復爯珷王豊祼自天”當做一句讀。“爯”,舊或釋為“

![]() ”,據拓本,是“爯”字無疑。“爯”讀爲“稱”訓爲 “舉”,《書·洛誥》:“王肇稱殷禮,祀于新邑”,“爯(稱)”即“舉行”的意思。過去或將此句讀作“復爯珷王豊,祼自天”,但近年發現的內史亳同(舊稱觚)銘文:“成王錫內史亳豊祼,弗敢虒(失),作祼同。”[2]可證“豊祼”是一個詞,應即“祼豊(禮)”的倒文,是大名冠小名的結構。“珷(武)王豊(禮)祼”,武王所舉行過的祼禮,或省稱“珷祼”,見德方鼎(《集成》02661):“隹(唯)三月王在成周,

”,據拓本,是“爯”字無疑。“爯”讀爲“稱”訓爲 “舉”,《書·洛誥》:“王肇稱殷禮,祀于新邑”,“爯(稱)”即“舉行”的意思。過去或將此句讀作“復爯珷王豊,祼自天”,但近年發現的內史亳同(舊稱觚)銘文:“成王錫內史亳豊祼,弗敢虒(失),作祼同。”[2]可證“豊祼”是一個詞,應即“祼豊(禮)”的倒文,是大名冠小名的結構。“珷(武)王豊(禮)祼”,武王所舉行過的祼禮,或省稱“珷祼”,見德方鼎(《集成》02661):“隹(唯)三月王在成周,

![]() (延)珷(武)祼自

(延)珷(武)祼自

![]() (郊)。”德方鼎之“郊”是祭天之所[3],何尊之“天”,可參看記載武王祭天的天亡簋銘(《集成》04261):“王祀于天室”。曲英杰、蔡運章都指出天亡簋之“天室”是指太室山,即嵩山,林沄贊同其說,幷撰專文討論。[4]三位先生的看法可稱定論。何尊銘文用作處所的“天”也是指太室山而言,與德方鼎之“郊”名異而實同。何尊及德方鼎銘文都記載從天室(即成周之郊)開始舉行祭禮,都是再次舉行武王舉行過的祭禮。

(郊)。”德方鼎之“郊”是祭天之所[3],何尊之“天”,可參看記載武王祭天的天亡簋銘(《集成》04261):“王祀于天室”。曲英杰、蔡運章都指出天亡簋之“天室”是指太室山,即嵩山,林沄贊同其說,幷撰專文討論。[4]三位先生的看法可稱定論。何尊銘文用作處所的“天”也是指太室山而言,與德方鼎之“郊”名異而實同。何尊及德方鼎銘文都記載從天室(即成周之郊)開始舉行祭禮,都是再次舉行武王舉行過的祭禮。

周原鳳雛甲骨H11:20“祠自蒿(郊)于豐”[5]、H11:117:“祠自蒿(郊)于周”,“豐”與“周”相對而言,“周”是鎬京。[6]這兩條卜辭文例相同,可能是選擇貞問,在宗周之郊開始祭祀,之後往豐京還是鎬京,目的是在宗廟中祭祀先祖。何尊及德方鼎銘都省略“于成周”,但下文說王訓誥宗小子的地點“京室”,京室即成周內的周王宗廟。

“四月丙戌”,《西清續鑒甲編》卷一第36頁著錄的方鼎銘:“惟四月在成周,丙戌,王在京宗,賞在安□□□貝,用作寶尊彝。”唐蘭指出“京宗”即何尊之“京室”;李學勤又指出此器與何尊銘文時間地點相同,所記顯然是同一事。[7]

“逑”字的考釋,請參看陳劍的文章。[8]逑,匹配,輔佐。“昔在爾考公氏,克逑文王,肆文王受茲大命”,是說宗小子的父輩能逑匹文王,因此文王接受了上天賜給周邦的大命。銘中“大命”兩字雖殘,據傳世文獻及眾多金文的文例,可以補足。

“隹(唯)珷(武)王既克大邑商,則廷告于天,曰:余其宅茲中或(國),自之

![]() (辥-乂)民。”“廷告于天”,在大室之廷告于皇天上帝。“中或”,讀“中國”,是“中土”、“中域”的意思。何尊銘文之所以得到重視,很大程度是因爲在出土文獻中首次出現“中國”二字。傳世文獻中,則首見于《書·梓材》:“皇天既付中國民越厥疆土于先王。”《梓材》是成王訓誥康叔封,其年代與何尊相近。

(辥-乂)民。”“廷告于天”,在大室之廷告于皇天上帝。“中或”,讀“中國”,是“中土”、“中域”的意思。何尊銘文之所以得到重視,很大程度是因爲在出土文獻中首次出現“中國”二字。傳世文獻中,則首見于《書·梓材》:“皇天既付中國民越厥疆土于先王。”《梓材》是成王訓誥康叔封,其年代與何尊相近。

“

![]() (辥-乂)”字金文多見,王國維指出此字就是文獻中的“乂”、“艾”之本字,[9]訓為“治”。晋姜鼎銘(《集成》02826):“辥(乂)我萬民”,與何尊銘“自之

(辥-乂)”字金文多見,王國維指出此字就是文獻中的“乂”、“艾”之本字,[9]訓為“治”。晋姜鼎銘(《集成》02826):“辥(乂)我萬民”,與何尊銘“自之

![]() (辥-乂)民”文例最接近。[10]

(辥-乂)民”文例最接近。[10]

以上周王所引述武王圖謀定都中國之事,亦見于《逸周書·度邑》、《史記·周本紀》。《尚書》的《召誥》、《洛誥》都有“其自時中乂”句,《逸周書·祭公》也說:“尚皆以時中乂萬民”,與何尊銘“余其宅茲中或(國),自之

![]() (乂)民”可對讀。“時”讀爲代詞“是”或“之”,“時中”就是此天下之中國。

(乂)民”可對讀。“時”讀爲代詞“是”或“之”,“時中”就是此天下之中國。

“爾有唯小子亡戠(職),

![]() (視)于公氏有

(視)于公氏有

![]() (功)于天,

(功)于天,

(徹)令(命)敬享哉!

(徹)令(命)敬享哉!

![]() 王龏(共)德,谷(欲)天臨我不每(敏)。”一句,過去的理解有很多歧義。下面介紹一些新的材料和意見。

王龏(共)德,谷(欲)天臨我不每(敏)。”一句,過去的理解有很多歧義。下面介紹一些新的材料和意見。

“爾有”,第二人稱複數代詞,你們這些人。傳世文獻中有“爾有神”(《書·武成》、《左傳》襄公十八年)、“爾有衆”(《胤征》、《湯誓》、《湯誥》、《泰誓》)、“爾有方多士與殷多士”(《多方》)、“敬爾有官亂爾有政”(《周官》),皆是其例。

“唯小子無職”是“爾有”的同位語。“唯”,表示强調的語助詞。“無職”是“小子”的後置定語。“唯小子無職”即沒有具體職務的同宗小子。

“

![]() ”,從“同”、從“爵”,其異體或增從“廾”旁作“

”,從“同”、從“爵”,其異體或增從“廾”旁作“

![]() ”,或從“廾”、從“爵”作“

”,或從“廾”、從“爵”作“

![]() ”,在甲骨、金文中比較常見,學者有多種解釋。[11]該字在金文中的用法有兩種,都見於四十二年逑鼎:“

”,在甲骨、金文中比較常見,學者有多種解釋。[11]該字在金文中的用法有兩種,都見於四十二年逑鼎:“

![]() (恭)勤大命”、“有

(恭)勤大命”、“有

![]() (功)于周邦”。與後者相似的文例見于乖伯簋(《集成》04331):“有

(功)于周邦”。與後者相似的文例見于乖伯簋(《集成》04331):“有

![]() (功)于周邦”和叔夷鎛(《集成》00272-00285):“有共(功)于桓武靈公之所”等,以及柞伯鼎銘(《文物》2006年5期68頁圖1):“有共(功)于周邦”,是此字當據“共”聲讀為“功”的定點。[12] “

(功)于周邦”和叔夷鎛(《集成》00272-00285):“有共(功)于桓武靈公之所”等,以及柞伯鼎銘(《文物》2006年5期68頁圖1):“有共(功)于周邦”,是此字當據“共”聲讀為“功”的定點。[12] “

![]() ”,從視、氏聲,“視”訓爲“比”、“效”,《廣雅·釋言》:“視,比也”,《廣雅·釋詁三》:“視,效也”。“視于公氏有功于天”即效法你們的父輩之對天命有功。

”,從視、氏聲,“視”訓爲“比”、“效”,《廣雅·釋言》:“視,比也”,《廣雅·釋詁三》:“視,效也”。“視于公氏有功于天”即效法你們的父輩之對天命有功。

“徹令(命)”,達天命。《詩·小雅·十月之交》:“天命不徹,我不敢傚我友自逸。”毛傳:“徹,道也。”鄭箋:“不道者,言王不循天之政教。”《左傳》昭公二年:“徹命于執事。”杜預注:“徹,達也。”“敬享”,下奉上曰享,“享”訓為“獻”。句義為宗小子達天命事君王。

“

![]() ”,相當於《說文》“惠”字古文“蕙”的上半部份,此字屢見于甲骨文及金文,李學勤、黃天樹等學者指出該字應訓爲“助”。近出清華簡《皇門》篇的第3、4、5、9、12號簡有一個從“

”,相當於《說文》“惠”字古文“蕙”的上半部份,此字屢見于甲骨文及金文,李學勤、黃天樹等學者指出該字應訓爲“助”。近出清華簡《皇門》篇的第3、4、5、9、12號簡有一個從“

![]() ”聲之字,今本《皇門》與之對應的字皆作“助”,是同義換讀,詞義已非常明曉。[13]陳劍指出《尚書·多方》:“爾曷不惠王熙天之命”之“惠”亦是“助”義。

”聲之字,今本《皇門》與之對應的字皆作“助”,是同義換讀,詞義已非常明曉。[13]陳劍指出《尚書·多方》:“爾曷不惠王熙天之命”之“惠”亦是“助”義。

“龏德”,叔向父禹簋(《集成》4242):“共明德、秉威儀”,“共”、“秉”對舉;競孫鬲(《商周青銅器銘文暨圖像集成》03036):“龏持明德”。“龔”皆應讀為“共”,是“秉持”、“奉持”一類的意思。“

![]() 王龔德”即輔助周王秉持明德。

王龔德”即輔助周王秉持明德。

“谷”讀爲“欲”,訓爲“願”,《尚書·召誥》“欲王以小民受天永命”,毛公鼎(《集成》02841):“俗(欲)我弗作先王羞”、“俗(欲)汝弗以乃辟陷于艱”。後一句亦見師詢簋(《集成》04342),讀爲“欲”之字就寫作“谷”,與何尊銘文同。

“臨”,過去常釋為“順”讀為“訓”。最近謝明文指出,該字應視爲“臨”字的異體,是“護視”的意思。[14]“欲天臨我不敏”,希望上天能够護視我們這些不够聰敏的人。“我”與“不敏”是同位語,“我”,第一人稱複數,我們。“不敏”,自謙之辭。

據上述理解,周王的訓誥包括三個方面的內容:1、你們的父輩幫助文王接受了天命。2、武王克商以後,圖謀建都中國,目的是從這裏統治天下萬民。3、希望宗小子向父輩學習,輔助周王秉持明德,繼續受天命。其中第1點與第3點有因果關係,第2點是遷宅成周的原因。

何尊的年代有成王和康王兩種看法,持成王說的學者較多,其論據是銘文中提到文王和武王,則作器在成王時代。但成周在西周最早稱“新邑”,“成周”的名稱較晚出,并且成周之“成”很可能與成王之謚法有關。設此不誤,則凡是銘文中出現“成周”的器物,必作于成王歿後。最重要一點是,據《書·洛誥》記載,成王七年十二月戊辰始就居新邑。所以,何尊年代屬康王的看法仍值得重視。[15]

如果何尊銘文所見“五祀”是康王五年,關係到如何理解“遷宅”的性質。“宅”是居處。“遷宅”即遷徙居處。近年發表的清華簡《楚居》篇,記載了各代楚君的居處和遷徙,可以看到楚君常在多個都邑之間遷居。有周一代的都城,不僅有宗周地區的豐、鎬(金文作“

京”)[16]二都和東都成周,還有穆王以下都西鄭(《漢書·地理志》臣瓚注引《竹書紀年》),懿王自鎬徙都犬丘(見《漢書·地理志》右扶風槐里下注、《世本·居篇》)。[17]周王在上述各個都邑之間移居也是常態。何尊銘文所見的五祀遷宅,或是因爲康王即位的地點是在宗周的豐或鎬,至五祀之時才初次遷居至成周,與《楚居》所見楚君之徙居是類似的情況。

京”)[16]二都和東都成周,還有穆王以下都西鄭(《漢書·地理志》臣瓚注引《竹書紀年》),懿王自鎬徙都犬丘(見《漢書·地理志》右扶風槐里下注、《世本·居篇》)。[17]周王在上述各個都邑之間移居也是常態。何尊銘文所見的五祀遷宅,或是因爲康王即位的地點是在宗周的豐或鎬,至五祀之時才初次遷居至成周,與《楚居》所見楚君之徙居是類似的情況。

何尊的作者,根據我們的理解,他是周王的同宗小子,在周王這次訓誥時他尚無具體職務。他受賜貝三十朋,為

![]() 公作祭器,“

公作祭器,“

![]() ”字從“曳”,即“遺”字聲符。

”字從“曳”,即“遺”字聲符。

![]() 公亦不可考。

公亦不可考。

何尊是迄今爲止最重要的一件西周早期青銅器。尊銘記錄了文王受命、武王克商度邑、康王遷都作訓誥等一系列重大歷史事件,反映了西周早期的天命觀和君臣觀;其銘文字體典雅莊重,代表了西周早期的書法風貌;其器形雄偉碩大,紋飾精美,代表了西周早期青銅器鑄造工藝的頂峰。因此,何尊具有重大的歷史價值和藝術價值。

[1]河南省文物考古研究所:《新蔡葛陵楚墓》,鄭州大象出版社,2003年10月。馬承源主編《上海博物館藏戰國楚竹書(五)》,上海古籍出版社,2005年

[2]吳鎮烽:《內史亳豐同的初步研究》,《考古與文物》2010年第2期,第30-33頁;王占奎:《讀金隨札——內史亳同》,《考古與文物》2010年第2期,第34-39頁。

[3]李學勤《釋郊》,載《文史》第36輯,頁7-10,中華書局1992年。

[4]林沄:《天王簋“王祀于天室”新解》,收入《林沄學術文集》166-173頁,1998年12月。曲英杰:《先秦都城復原研究》,127頁,黑龍江人民出版社,1991年。蔡運章:《天亡簋與武王東土度邑》,《中原文物》1987年第3期,收入《甲骨金文與古史研究》271-289頁,中州古籍出版社,1993年。

[5]李學勤:《周易溯源》199頁註釋1,巴蜀書社,2005年。

[6]何景成曾詳論傳世文獻及西周金文中的“周”是指宗周鎬京,見其著《應侯視工青銅器研究》,233-240頁,收入朱鳳瀚主編:《新出金文與西周歷史》,上海古籍出版社,2011年5月。

[7]唐蘭:《何尊銘文解釋》,原載《文物》1976年第1期,收入《唐蘭先生金文論集》-193頁,紫禁城出版社,1995年。李學勤:《何尊新釋》,《中原文物》1981年第1期,收入《新出青銅器研究》38-45頁,文物出版

社,1990年。

[8]陳劍:《據郭店簡釋讀西周金文一例》,《北京大學中國古文獻研究中心集刊》第2輯,北京燕山出版社,2001年。

[9]王國維:《觀堂集林》第279頁,中華書局,1959年。

[10]參看日月(謝明文):《楚大師登編鐘淺說》,復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站論文,2009年2月27日,鏈接:http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=707

[11]其中較值得重視的是裘錫圭釋讀為“庸”的意見,裘錫圭:《甲骨文中幾種樂器的名稱——釋「庸」、「豐」、「鞀」》,《古文字論集》,中華書局,1992,頁204注2;張富海:《讀新出西周金文偶識》,《古文字研究》第二十七輯,中華書局,2008,頁235。

[12]董珊,《略論西周單氏家族窖藏青銅器》,《中國歷史文物》,2003年第4期。甲骨文中的字形參看王子揚:《甲骨文舊釋“凡”之字絕大多數當釋爲“同”——兼談“凡”、“同”之別》,復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站論文,2011年7月14日,鏈接:http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1588。

[13]李學勤:《試論董家村青銅器群》,收入《新出青銅器研究》,第98-105頁,文物出版社,1990年。黃天樹:《禹鼎銘文補釋》,收入張光裕、黃德寬主編《古文字學論稿》,60-68頁,安徽大學出版社,2008年。李學勤主編:《清華大學藏戰國竹簡(壹)》166頁注〔一二〕,167頁注〔一九〕,中西書局,2010年。劉洪濤:《清華簡補釋四則》,復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站論文,2011年4月27日。鏈接:http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1479。楊安:《“助”字補說》,復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站論文,2011年4月26日發表,鏈接:http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1477。何樹環:《金文“叀”字別解——兼及“惠”》,《政大中文學報》第十七期,2012年6月,223-266頁。

[14]謝明文:《說臨》,未刊稿。

[15]王恩田:《“成周”與西周銅器斷代——兼說何尊與康王遷都》,收入《古文字學論稿》,安徽大學出版社,2008年,40-59頁。李學勤:《何尊新釋》,《中原文物》1981年1期,收入《新出青銅器研究》,文物出版社,1992年。

[16]李學勤:《王盂與鎬京》、《再說鎬京》,收入《當代名家學術思想文庫:李學勤卷》,184-190頁,萬卷出版公司,2010年11月。

[17]厲王出奔彘,稱“汾王”(《詩·大雅·韓奕》),金文作“豳王”(豳王鬲,《考古與文物》1990年5期40頁圖11.6),其情況比較特殊。

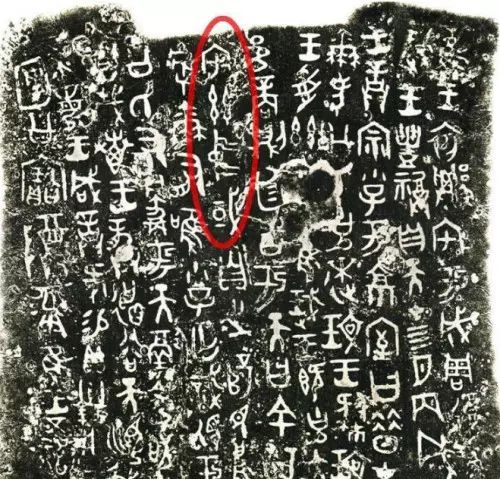

何尊内底部铭文拓本

作者簡介:董珊,1972年生,吉林长春人。1992年在吉林大学法学院法学专科毕业;1997年毕业于吉林大学古籍研究所,获历史学硕士学位;2002年毕业于北京大学中文系,获文学博士学位。2002年至2004年在北京大学考古文博学院博士后流动站工作,出站后留在北京大学考古文博学院商周教研室任教。现为教授,博士生导师。主要从事中国古文字学和出土文献研究,兼及青铜器和先秦两汉历史与考古。迄今为止,发表论文近百篇。研究范围包括商周甲骨文、商周金文,以及东周铜器、兵器、玺印等题铭文字,也涉猎先秦两汉简帛文献和传世文献整理等方面。已出版专著有《吴越题铭研究》(科学出版社,2014年)、《简帛文献考释论丛》(上海古籍出版社,2014年)。